近現代史の復習④(戦前・中国)

1 明治維新から敗戦までの国内情勢

1.1 幕藩体制から天皇親政へ(幕末~明治維新) 1.2 天皇親政から立憲君主制へ

1.3 大正デモクラシーの思潮 1.4 昭和維新から大東亜戦争へ

2 明治維新から敗戦までの対外情勢

2.1 対朝鮮半島情勢 2.2 対中国大陸情勢 2.3 対台湾情勢 2.4 対ロシア情勢

2.5 対米英蘭情勢

3 敗戦と対日占領統治

3.1 ポツダム宣言と受諾と降伏文書の調印 3.2 GHQの対日占領政策

3.3 WGIPによる精神構造の変革 3.4 日本国憲法の制定 3.5 占領下の教育改革

3.6 GHQ対日占領統治の影響

4 主権回復と戦後体制脱却の動き

4.1 東西冷戦の発生と占領政策の逆コース 4.2 対日講和と主権回復

4.3 憲法改正 4.4 教育改革

5 現代

5.1 いわゆる戦後レジューム 5.2 内閣府世論調査(社会情勢・防衛問題)

5.3 日本人としての誇りを取り戻すために 5.4 愚者の楽園からの脱却を!

注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(戦前・中国)です。

2 明治維新から敗戦までの対外情勢

2.1 対朝鮮半島情勢

(1)征韓論/(2)江華島事件/(3)壬午事変/(4)甲申事変

/(5)甲午農民戦争(東学党の乱)/(6)乙未事変/(7)韓国保護国化・韓国併合

/(8)三・一独立運動/(9)韓国併合での主要な施策/(10)日韓基本条約の締結

/(11)日韓基本条約による諸問題の清算/(12)条約締結後も繰り返される対日請求

/(13)竹島問題

2.2 対中国大陸情勢

(1)日清戦争/(2)北清事変(義和団の乱)/(3)青島の戦い/(4)膠州湾租借地

/(5)対華21カ条要求/(6)五・四運動/(7)万県事件/(8)南京事件/(9)山東出兵

/(10)済南事件/(11)満州事変/(12)華北分離作戦/(13)北支事変

/(14)通州事件/(15)第2次上海事変/(16)南京攻略戦・(参考)南京事件論争

/(17)徐州会戦・(参考)黄河決壊事件/(18)武漢作戦/(19)広東作戦

/(20)大陸打通作戦/(21)敗戦後の復員事情/(22)小山克事件/(23)通化事件

/(24)根本中将の撤退作戦/(25)戦後中国の論点/(26)尖閣諸島問題

2.3 対台湾情勢

(1)台湾の歴史/(2)日本統治時代の台湾/(3)台湾抗日運動

/(4)主要な日台間事件・事案/(5)戦前の主要な施策

/(6)戦後に秘匿されてきた主要事案

2.4 対ロシア情勢

(1)幕末・明治維新から日露戦争まで /(2)日露戦争/ (3)シベリア出兵

/ (4)尼港事件/(5)ノモンハン事件 /(6)ソ連対日宣戦布告/ (7)シベリア抑留

/(8)北方領土/(9)戦後ロシア(旧ソ連)の論点

2.5 対米英蘭情勢

(1)第二次世界大戦の概要/(2)大東亜戦争の背景/(3)ABCD対日包囲網

/(4)仏印進駐/(5)宣戦布告と開戦/(6)日本軍の攻勢/(7)戦局の転換期

/(8)連合軍の反攻/(9)戦争末期/(10)大東亜戦争の終戦

注:この目次の中で黄色で示した項目が、本ページの掲載範囲(2.2)です。

2.2 対中国大陸情勢

(1)日清戦争/(2)北清事変(義和団の乱)/(3)青島の戦い/(4)膠州湾租借地

/(5)対華21カ条要求/(6)五・四運動/(7)万県事件/(8)南京事件/(9)山東出兵

/(10)済南事件/(11)満州事変/(12)華北分離作戦/(13)北支事変

/(14)通州事件/(15)第2次上海事変/(16)南京攻略戦・(参考)南京事件論争

/(17)徐州会戦・(参考)黄河決壊事件/(18)武漢作戦/(19)広東作戦

/(20)大陸打通作戦/(21)敗戦後の復員事情/(22)小山克事件/(23)通化事件

/(24)根本中将の撤退作戦/(25)戦後中国の論点/(26)尖閣諸島問題

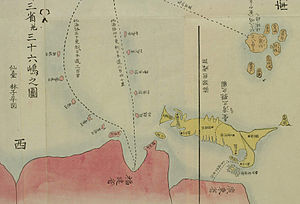

(1)日清戦争(明治27年7月~28年3月)

(引用:Wikipedia)

1) 概要

・日清戦争(第1次中日戦争)は、明治27年7月から明治28年3月にかけて行われた主に朝鮮半島(朝鮮王朝)をめぐる大日本帝国と大清国の戦争である。日本は、明治15年の壬午事変と明治17年の甲申政変を契機に朝鮮を巡って清と対立していたが、明治27年の甲午農民戦争(反乱)が収束し、朝鮮は日清両軍の撤兵を申し入れるが、両国は受け入れずに対峙を続けた。

・日本は、清に対し朝鮮の独立援助と内政改革を共同でおこなうことを提案し、イギリスも調停案を清へ出すが、清は「日本(のみ)の撤兵が条件」として拒否した。

・日本は朝鮮に対して、「朝鮮の自主独立を侵害」する清軍の撤退と清・朝間の条約廃棄(宗主・藩属関係の解消)について3日以内に回答するよう申入れた。この申入れには、朝鮮が清軍を退けられないのであれば、日本が代わって駆逐する、との意味も含まれていた。これに朝鮮政府は「改革は自主的に行う」「乱が治まったので日清両軍の撤兵を要請」と回答。一方朝鮮国内では大院君がクーデターを起こして閔氏政権を追放し、金弘集政権を誕生させた。

・金弘集政権は甲午改革(内政改革)を進め、日本に対して牙山の清軍掃討を依頼した。そして豊島沖海戦、成歓の戦いが行われた後、8月1日に日清両国が宣戦布告をし、日清戦争が勃発した。

・当時の国力では財力、軍艦、装備、兵数すべてにおいて清の方が優位であったが、近代化された士気と訓練度で勝った日本軍は、近代軍としての体をなしていなかった清軍に対し、終始優勢に戦局を進め、遼東半島などを占領した。また戦争指導のため、明治天皇と大本営が広島に移り、臨時第七議会もそこで召集された。翌年4月17日、下関で日清講和条約が調印され、戦勝した日本は以下の内容を清に認めさせた。

① 朝鮮の独立の承認

② 領土として遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲

③ 賠償金2億両(テール:3億1千万円)を獲得

④ 重慶・長沙・蘇州・杭州の4港開港

・下関条約の結果、清の朝鮮に対する宗主権は否定され、ここに東アジアの国際秩序であった冊封体制は終焉を迎えた(李氏朝鮮は明治30年に大韓帝国として独立)。しかし4月23日、遼東半島は露仏独の三国干渉により返還させられた(代償として3,000万両を獲得)結果、国民に屈辱感を与え報復心が煽られた(臥薪嘗胆)。

・帝国主義時代に行われた日清戦争は、清の威信失墜など東アジア情勢を激変させただけでなく、日清の両交戦国と戦争を誘発した朝鮮の三国にも大きな影響を与えた。

・近代日本は、大規模な対外戦争をはじめて経験することで「国民国家」に脱皮し、この戦争を転機に経済が飛躍した。また戦後、藩閥政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換(財政と公共投資が膨張)するとともに、懸案であった各種政策の多くが実行され、産業政策や金融制度や税制体系など以後の政策制度の原型が作られることとなる。

・さらに、清の賠償金は明治30年の金本位制施行の源泉となり、官営八幡製鉄所造営(明治34年開設)の資金となるなど戦果は経済的にも影響を与え、これらにより拡張した軍備で、日露戦争を迎えることとなる。

・他方「眠れる獅子」と言われた清が敗戦したことから、清は戦費調達と賠償金支払いのために欧州列強から多額の借款を受け、また複数の要衝を租借地にされて失う等、諸列強の中国大陸の植民地化の動きが加速されることとなった。

2)戦争目的と動機

2.1)日本の戦争目的と動機

・明治天皇の『清国ニ対スル宣戦ノ詔勅』では、「朝鮮ハ帝国カ其ノ始ニ啓誘シテ列国ノ伍伴ニ就カシメタル独立ノ一国タリ而シテ清国ハ毎ニ自ラ朝鮮ヲ以テ属邦ト称シ…」(部分)とされ、「朝鮮の独立と改革の推進、東洋全局の平和」などが唱われた。

・しかし、詔勅は名目にすぎず、朝鮮を自国の影響下におくことや清の領土割譲など、「自国権益の拡大」を目的にした戦争とする説がある。

・戦争目的としての朝鮮独立は、「清の勢力圏からの切放しと親日化」あるいは「事実上の保護国化」と考えられている。それらを図った背景として、ロシアと朝鮮の接近や前者の南下政策等があった(日本の安全保障上、対馬などと近接する朝鮮半島に、ロシアやイギリスなど西洋列強を軍事進出させないことが重要であった)。

2.2)清国の戦争目的と動機

・清国皇帝の『宣戦の詔勅』では、「朝鮮ハ我大清ノ藩屏〔直轄の属領〕タルコト200年余、歳ニ職貢ヲ修メルハ中外共ニ知ル所タリ…」(部分)とされ、西欧列強によるアジアの植民地化と日本による朝鮮の開国・干渉とに刺激された結果、清・朝間の宗主・藩属(宗藩)関係を近代的な宗主国と植民地の関係にあらため、朝鮮の従属化を強めて自勢力下に留めようとした。

3)前史1:日本の開国と近代国家志向

・日清戦争について

① 江華島事件(外交面)を、

② 1890年代の日本初の恐慌(経済面)を

③ 帝国議会初期の政治不安(内政面)を

起点に考える立場がある。

・ここでは、最も過去にさかのぼる①江華島事件の背景から記述する。

3.1)西力東漸と「日清朝」の外交政策等

・19世紀なかばから東アジアは、西洋列強の脅威にさらされた。その脅威は、17世紀の西洋進出と違い、経済的側面だけでなく、政治的勢力としても直接影響を与えた。ただし、列強各国の利害関心、また日清朝の地理と経済条件、政治体制、社会構造などにより、三国への影響が異なった。

・大国の清では、広州一港に貿易を限っていた。しかし、アヘン戦争(1839 - 42年)とアロー戦争(1857 - 60年)の結果、多額の賠償金を支払った上に、領土の割譲、11港の開港などを認め、また不平等条約を締結した。このため、1860年代から漢人官僚曽国藩、李鴻章等による近代化の試みとして洋務運動が展開され、自国の伝統的な文化と制度を土台にしながら軍事を中心に西洋技術の導入を進めた(中体西用)。したがって、近代化の動きが日本と大きく異なる。たとえば外交は、近隣との宗藩関係(冊封体制)をそのままにし、この関係にない国と条約を結んだ。

・日本では、アメリカ艦隊の来航(幕末の砲艦外交)を契機に、江戸幕府が鎖国から開国に外交政策を転換し、また西洋列強と不平等条約を締結した。その後、新政府が誕生すると、幕藩体制に代わり、西洋式の近代国家が志向された。新政府は、内政で中央集権や文明開化や富国強兵などを推進するとともに、外交で条約改正、隣国との国境確定、清・朝鮮との関係再構築など諸課題に取り組んだ。結果的に、日本の近代外交は清の冊封体制と摩擦を起こし、日清戦争でその体制は完全に崩壊することとなる。

・朝鮮では、摂政の大院君も進めた衛正斥邪運動が高まる中、1866年にフランス人宣教師9名などが処刑された(丙寅教獄)。報復として江華島に侵攻したフランス極東艦隊(軍艦7隻、約1,300人)との交戦に勝利し、撤退させた(丙寅洋擾)。さらに同年、通商を求めてきたアメリカ武装商船との間で事件が起こった(ジェネラル・シャーマン号事件)。

・翌1867年、アメリカ艦隊5隻が朝鮮に派遣され、同事件の損害賠償と条約締結とを要求したものの、朝鮮側の抵抗にあって同艦隊は去った(辛未洋擾)。大院君は、仏米の両艦隊を退けたことで自信を深め、旧来の外交政策(鎖国と攘夷)を続けた。

3.2)「日朝」国交交渉の難航とその影響

・明治元年末、日本の新政府は、朝鮮に王政復古を伝える書契を渡そうとした。しかし朝鮮は、従来の形式と異なり、文中に宗主国清の皇帝だけが使えるはずの「皇」と「勅」の文字があったため、書契の受け取りを拒否した。数年間、日朝の国交交渉が進展せず、この余波がさまざまな形で現れた。

・明治4年9月13日、対日融和外交を主張した李鴻章の尽力により、日清修好条規および通商章程が締結された。この外交成果を利用して日本は、清と宗藩関係にある朝鮮に対し、再び国交交渉に臨んだ。しかし、それでも国交交渉に進展が見られない明治6年、国内では、対外戦争をまねきかねない西郷隆盛の朝鮮遣使が大きな政治問題になった。

・結局のところ10月、明治天皇の裁可で朝鮮遣使が無期延期とされたため、遣使賛成派の西郷と板垣退助と江藤新平など5人の参議および約600人の官僚・軍人が辞職する事態となった(明治六年政変)。翌年2月、最初の大規模な士族反乱である佐賀の乱が起こった。

・日本が政変でゆれていた明治6年11月、朝鮮では、閔妃一派による宮中クーデターが成功し、鎖国攘夷に固執していた摂政の大院君(国王高宗の実父)が失脚した。この機に乗じて日本は、明治8年2月に森山茂を朝鮮に派遣したものの、今度は服装(森山:西洋式大礼服を着用、朝鮮:江戸時代の和装を求める)など外交儀礼をめぐる意見対立により、書契交換の前に交渉が再び中断した。

・ついに日本は、軍艦2隻に朝鮮沿岸を測量させ、軍事的圧力で局面の打開をはかった。同年9月20日、軍艦「雲揚」が首都漢城防衛の最重要拠点江華島に接近し、朝鮮側の発砲を理由に戦闘がはじまった。12月、日本は、特命全権大使に黒田清隆を任命し、軍艦3隻などをともなって朝鮮に派遣した結果(砲艦外交)、翌明治9年2月に日朝修好条規が調印された。

3.3)「日清」間の国境問題

・日清両国は、明治4年に日清修好条規を調印したものの、琉球王国の帰属問題が未解決であり、国境が画定していなかった(1895年、日清戦争の講和条約で国境画定)。

・しかし、後記の朝鮮での勢力争いと異なり、1871年の宮古島島民遭難事件を契機とした明治7年の台湾出兵でも、明治12年の第2次琉球処分でも、海軍力で日本に劣ると認識していた清が隠忍自重して譲歩したことにより、両国間で武力衝突が起こらなかった。

・ただし、台湾出兵(清は日本が日清修好条規に違反したと解釈)と琉球処分(清からみて属国の消滅)は、清に日本への強い警戒心と猜疑心をいだかせ、その後、日本を仮想敵国に北洋水師(艦隊)の建設が始まるなど、清に海軍増強と積極的な対外政策をとらせた。そして、その動きが日本の軍備拡張を促進させることになる。

4)前史2:朝鮮の混乱とそれをめぐる国際情勢

4.1)朝鮮の開国と壬午事変・甲申政変

・朝鮮政府内で開国・近代化を推進する「開化派」と、鎖国・攘夷を訴える「斥邪派」との対立がつづく中、日本による第2次琉球処分が朝鮮外交に大きな影響を与えた。

・日本の朝鮮進出と属国消滅を警戒する清が、朝鮮と西洋諸国との条約締結を促したのである。その結果、朝鮮は、開国が規定路線になり(清によってもたらされた開化派の勝利)、1882年5月22日、米朝修好通商条約調印など米英独と条約を締結した。しかし、政府内で近代化につとめてきた開化派は、清に対する態度の違いから分裂してしまう。

・後記のとおり壬午事変後、清が朝鮮に軍隊を駐留させて干渉するようになると、この清の方針に沿おうとする穏健的開化派(事大党)と、これを不当とする急進的開化派(独立党)との色分けが鮮明になった。党派の観点からは前者が優勢、後者が劣勢であり、また国際社会では清が前者、日本が後者を支援した。

壬午事変において、小舟で脱出する公使館員(引用:Wikipedia)

・明治15年7月、首都漢城で、処遇に不満をいだく軍人たちによる暴動が起こった。暴動は、民衆の反日感情、開国・近代化に否定的な大院君らの思惑も重なり、日本人の軍事顧問等が殺害され、日本公使館が襲撃される事態に発展した。

・事変の発生を受け、日清両国が朝鮮に出兵した。日本は、命からがら帰国した公使の花房義質に軍艦4隻と歩兵一箇大隊などをつけて再度、朝鮮赴任を命じた。居留民の保護と暴挙の責任追及、さらに未決だった通商規則の要求を通そうとの姿勢であった。

・8月30日、日朝間で済物浦条約が締結され、日本公使館警備用に兵員若干の駐留などが決められた(2年後の甲申政変で駐留清軍と武力衝突)。

・日本は、12月に「軍拡8カ年計画」を決定するなど、壬午事変が軍備拡張の転機となった。清も、旧来と異なり、派兵した3,000人をそのまま駐留させるとともに内政に干渉するなど、同事変が対朝鮮外交の転機となり、朝鮮への影響力を強めようとした。

・たとえば、「中国朝鮮商民水陸貿易章程」(1882年10月)では、朝鮮が清の属国、朝鮮国王と清の北洋通商大臣とが同格、外国人の中で清国人だけが領事裁判権と貿易特権を得る等とされた。その後、朝鮮に清国人の居留地が設けられたり、清が朝鮮の電信を管理したりした。

なお同事変後、日本の「兵制は西洋にならいて……といえども、……清国の淮湘各軍に比し、はるかに劣れり」等の認識をもつ翰林院の張佩綸が「東征論」(日本討伐論)を上奏した。

・明治17年、ベトナムをめぐって清とフランスの間に緊張が高まったため(清仏戦争勃発)、朝鮮から駐留清軍の半数が帰還した。

・朝鮮政府内で劣勢に立たされていた金玉均など急進開化派は、日本公使竹添進一郎の支援を利用し、穏健開化派政権を打倒するクーデターを計画した。12月4日にクーデターを決行し、翌5日に新政権を発足させた。その間、4日夜から竹添公使は、日本の警護兵百数十名を連れ、国王保護の名目で王宮に参内していた。しかし6日、袁世凱率いる駐留清軍の軍事介入により、クーデターが失敗し、王宮と日本公使館などで日清両軍が衝突して双方に死者が出た。

・政変の結果、朝鮮政府内で日本の影響力が大きく低下し、また日清両国が協調して朝鮮の近代化をはかり、日清朝で欧米列強に対抗するという日本の構想が挫折した。

・なお、日本国内では、天津条約が締結される11か月前の明治18年3月16日『時事新報』に脱亜論(無署名の社説)が掲載された。

・明治18年4月18日、全権大使伊藤博文と北洋通商大臣李鴻章の間で天津条約が調印された。同条約では、4か月以内の日清両軍の撤退と、以後、朝鮮出兵の事前通告および事態収拾後の即時撤兵が定められた。なお、この事前通告は自国の出兵が相手国の出兵を誘発するため、同条約には出兵の抑止効果もあった。

4.2)朝鮮情勢の安定化をめぐる動き

ジョルジュ・ビゴーによる当時の風刺画(1887年)(引用:Wikipedia)

(日本と中国(清)が互いに釣って捕らえようとしている魚(朝鮮)をロシアも狙っている)

・旧来、朝鮮の対外的な安全保障政策は、宗主国の清一辺倒であった。しかし、明治15年の壬午事変前後から、清の「保護」に干渉と軍事的圧力がともなうようになると、朝鮮国内で清との関係を見直す動きがでてきた。たとえば、急進的開化派(独立党)は、日本に頼ろうとして失敗した(甲申政変)。朝鮮が清の「保護」下から脱却するには、それに代わるものが必要であった。

・清と朝鮮以外の関係各国には、朝鮮情勢の安定化案がいくつかあった。日本が進めた朝鮮の中立化(多国間で朝鮮の中立を管理)、一国による朝鮮の単独保護、複数国による朝鮮の共同保護である。

・さらに日清両国の軍事力に蹂躙された甲申政変が収束すると、ロシアを軸にした安定化案が出された。つまり、朝鮮半島をめぐる国際情勢は、日清の二国間関係から、ロシアを含めた三国間関係に移行していた。

・そうした動きに反発したのがロシアとグレート・ゲームを繰り広げ、その勢力南下を警戒するイギリスであった。イギリスは、もともと天津条約(1885年)のような朝鮮半島の軍事的空白化に不満があり、日清どちらかによる朝鮮の単独保護ないし共同保護を期待していた。

・そして1885年、アフガニスタンでの紛争をきっかけに、ロシア艦隊による永興湾(元山沖)一帯の占領の機先を制するため、4月15日に巨文島を占領した。しかしイギリスの行動により、かえって朝鮮とロシアが接近し(第1次露朝密約事件)、朝鮮情勢は緊迫してしまう。

・朝鮮情勢の安定化の3案(中立化、単独保護、共同保護)は、関係各国の利害が一致しなかったため、形式的に実現していない。たとえば、第1次露朝密約事件後、イギリスが清の宗主権を公然と支持し、清による朝鮮の単独保護をうながしても、北洋通商大臣の李鴻章が日露両国との関係などを踏まえて自制した。

・もっともイギリスは、明治24年の露仏同盟やフランス資本の資金援助によるシベリア鉄道建設着工などロシアとフランスが接近する中、日本が親英政策をとると判断し、対日外交を転換した。日清戦争前夜の明治27年7月16日、日英通商航海条約に調印し、結果的に日本の背中を押すこととなる。

・結局のところ朝鮮は、関係各国の勢力が均衡している限り、少なくとも一国の勢力が突出しない限り、実質的に中立状態であった。

4.3)日本の軍備拡張

・明治維新が対外的危機をきっかけとしたように帝国主義の時代、西洋列強の侵略に備えるため、国防、特に海防は重要な政治課題の一つであった。しかし、財政の制約、血税一揆と士族反乱を鎮圧するため、海軍優先の発想と主張があっても、陸軍(治安警備軍)の建設が優先された。ただし、明治10年の西南戦争後、陸軍の実力者山縣有朋が「強兵」から「民力休養」への転換を主張するなど、たえず軍拡が追求されたわけではない。

・軍拡路線への転機は、明治15年に朝鮮で勃発した壬午事変であった。事変直後の同年8月、山縣は煙草税増税による軍拡を、9月岩倉具視は清を仮想敵国とする海軍増強とそのための増税を建議した。

・12月、政府は、総額5,952万円の「軍拡8カ年計画」(陸軍関係1,200万円、軍艦関係4,200万円、砲台関係552万円)を決定した。同計画に基づき、陸軍が3年度後からの兵力倍増に、海軍が翌年度から48隻の建艦計画等に着手した。その結果、一般会計の歳出決算額に占める軍事費は、翌明治16年度から20%以上で推移し、「軍拡8カ年計画」終了後の明治25年度の31.0%が日清戦争前のピークとなった。

・軍拡路線が続いた背景には、壬午事変後の国際情勢があった。たとえば、明治21年に山縣は、内閣総理大臣の伊藤博文に対し、次のように上申した。「我国の政略は朝鮮を……自主独立の一邦国となし、……欧州の一強国、事に乗じて之〔朝鮮〕を略有するの憂いなからしむに在り。 — 『軍事意見書』」

・現実に明治17年 - 翌年の清仏戦争(ベトナムがフランスの保護領に)、明治18年-明治20年のイギリス艦隊による朝鮮の巨文島占領(ロシア艦隊による永興湾一帯の占領の機先を制した)、露朝密約事件(ロシアと朝鮮の接近)、ロシアのシベリア横断鉄道敷設計画(明治24年起工)があった。

・その上、明治17年の甲申政変(日清の駐留軍が武力衝突)、明治19年の北洋艦隊(最新鋭艦「定遠」と「鎮遠」等)来航時の長崎事件など、清と交戦する可能性もあった。ただし当時、日清間の戦争は、海軍力で優位にある大国の清が日本に侵攻するとの想定で考えられていた。明治18年に就役した清の「定遠」は、同型艦「鎮遠」とともに当時、世界最大級の30.5cm砲を4門そなえ、装甲の分厚い東洋一の堅艦であり、日本海軍にとって化け物のような巨大戦艦であった。

・なお、明治18年5月、兵力倍増の軍拡計画にそった鎮台条例改正により、編成上、戦時3箇師団体制から戦時6箇師団体制に移行した。さらに明治21年5月、6つの鎮台が師団に改められ、常設6箇師団体制になった(1891年に再編された近衛師団を追加して常設7箇師団体制)。機動性が高い師団への改編は、「国土防衛軍」から「外征軍」への転換と解釈されることが多いものの、機動防御など異なる解釈もある。

・1890年代に入ると、陸軍内では、従来の防衛戦略にかわり、攻勢戦略が有力になりつつあった。しかし、海軍力に自信がなかったため、後記のとおり、日清戦争の大本営「作戦大方針」に制海権で3つの想定があるように、攻勢戦略に徹しなかった。戦時中も、元勲で第1軍司令官の山縣有朋陸軍大将は、同じく元勲の井上馨あてに次のように書き送った。「平壌陥落は実に意外の結果……ひきつづき〔黄海〕海戦大捷これまた予想の外……」

・軍拡の結果、現役の陸軍軍人・軍属数は、西南戦争前年の明治9年に39,315人であったのが、日清戦争前年の明治26年に73,963人となった。現役の海軍軍人・軍属数は1893年が13,234人(1876年が不明)であり、軍艦の総トン数は1876年の14,300tから1893年の50,861tに増加した。一般会計の歳出決算額に占める軍事費は、1876年度に17.4%(陸軍11.6%、海軍5.8%)であったのが、1893年度に27.0%(陸軍17.4%、海軍9.6%)となった。

4.4)日本政府内の対朝鮮政策をめぐる路線対立

・1889年、内閣総理大臣に就任した山縣有朋は、安全保障の観点からロシアの脅威が朝鮮半島に及ばないように朝鮮の中立化を構想した。それを実現するため、清及びイギリスとの協調を模索し、とりわけ清とは共同で朝鮮の内政改革をはかろうとした。しかし、そうした山縣首相の構想には、閣内に強い反対意見があった。安全保障政策で重要な役割を果たす3人の閣僚、つまり外務大臣の青木周蔵、陸軍大臣の大山厳、海軍大臣の樺山資紀が異論を唱えたのである。

・青木外相は日本が朝鮮・満洲東部・東シベリアを領有し、清が西シベリアを領有するとの強硬論を唱え、大山陸相は軍備拡張に基づく攻勢的外交をとるべきとし、樺山海相は清とイギリスを仮想敵国にした海軍増強計画を立てていた。もっとも、3大臣の反対意見は抑制された。なぜなら、軍備拡張に財政上の制約があったからである。

・また海軍内には、敵国を攻撃できるような大艦を建造せず、小艦による近海防御的な海防戦略も有力であった。そして何より当時、政治と軍の関係は、山縣など元勲の指導する前者が優位に立っていた。

・1892年、再び首相に就任した伊藤博文は、日清共同による朝鮮の内政改革という山縣の路線を踏襲した。ただし、第2次伊藤内閣も第1次山縣内閣と同じように首相と異なる考えの閣僚が存在し、日清開戦直前に外務大臣(陸奥宗光)と軍部(参謀次長の川上操六陸軍中将)の連携が再現されることとなる。

4.5)朝鮮に関する開戦前年の「日清」関係

・甲申政変後に締結された天津条約(1885年)により、以後の朝鮮出兵が「日清同等」になった。しかし、このことは、朝鮮での「日清均衡」を意味しなかった。

・清は、軍事介入で甲申政変の混乱を収拾させ、また親清政権が誕生したことにより、朝鮮への政治的影響力をさらに強めた。軍事的にも、朝鮮半島と主要港が近い上に陸続きで、出兵と増派に有利であった。したがって天津条約は、日本が清との武力衝突を避けている限り、朝鮮での清の主導権を温存する効果があった。

・たとえば、日清戦争前年の明治26年、日本公使大石正巳の強硬な態度により、日朝間で防穀令事件(※)が大きな外交問題になったとき、伊藤首相と北洋通商大臣の李鴻章との連絡・協調により、朝鮮が賠償金を支払うことで決着がついた。

・このように開戦前年の伊藤内閣は、清(李鴻章)の助けを借りて朝鮮との外交問題(防穀令事件)を処理しており、武力で清の勢力圏から朝鮮を切り放そうとした日清戦争とまったく異なる対処方針をとっていた。しかし翌明治27年、朝鮮で新たな事態が発生し、天津条約締結後初めて朝鮮に日清両国が出兵することとなる。

5)戦争の経過

両軍の進撃経路(引用:Wikipedia)

5.1)開戦期

〇 朝鮮国内の甲午農民戦争

・1890年代の朝鮮では、日本の経済進出がすすむ中、米・大豆価格の高騰と地方官の搾取、賠償金支払いの圧力などが農村経済を疲弊させた。

・1894年春、朝鮮で東学教団構成員の全琫準を指導者に、民生改善と日・欧の侵出阻止を求める農民の反乱「甲午農民戦争(東学党の乱)」が起きた。

・5月31日、農民軍が全羅道首都全州を占領する事態になった。

・朝鮮政府は、清への援兵を決める一方、農民軍の宣撫にあたった。

・なお、6月10日または11日、清と日本の武力介入を避けるため、農民軍の弊政改革案を受入れて全州和約を結んだとする話が伝わっている。

〇日清の朝鮮出兵

・当時の第2次伊藤内閣は、条約改正のために3月に解散総選挙(第3回)を行ったものの、5月15日に開会した第6議会で難局に直面していた。同日、駐英公使青木周蔵より、日英条約改正交渉が最終段階で「もはや彼岸が見えた」との電報がとどき、18日に条約改正案を閣議決定した。悲願の条約改正が先か、対外硬六派による倒閣が先か、日本の政局が緊迫していた。そのころ、朝鮮では民乱が甲午農民戦争と呼ばれる規模にまで拡大しつつあり、外務大臣陸奥宗光が伊藤首相に「今後の模様により……軍艦派出の必要可有」と進言した(5月21日付け書簡)。

・5月30日、衆議院で内閣弾劾上奏案が可決されたため、伊藤首相は、弾劾を受け入れて辞職するか勝算のないまま再び解散総選挙をするか、内政で窮地におちいった。翌31日、文部大臣井上毅が伊藤首相に対し、天津条約にもとづく朝鮮出兵の事前通知方法と、出兵目的確定について手紙を送っており、首相周辺で出兵が研究されていた。

・開会から18日後の6月2日、伊藤内閣は、枢密院議長山縣有朋をまじえた閣議で、衆議院の解散(総選挙(第4回))と、清が朝鮮に出兵した場合、公使館と居留民を保護するために混成旅団(戦時編制8,000人)を派遣する方針を決定した。

・5日、日本は、敏速に対応するため、参謀本部内に史上はじめて大本営を設置し(形式上戦時に移行)、大本営の命令を受けた第5師団長が歩兵第9旅団長に動員(充員召集)を下命した。ただし、派兵目的が公使館と居留民の保護であったこともあり、陸軍に比べて海軍は初動が鈍く、また修理中の主力艦がある等この時点で既存戦力がそろっていなかった。

・日本が大本営を設置した6月5日、清の巡洋艦2隻が仁川沖に到着。日清両国は、天津条約に基づき、6日に清が日本に対し、翌7日に日本が清に対して朝鮮出兵を通告した。

・清は、8日から12日にかけて上陸させた陸兵2,400人を牙山に集結させ、25日に400人を増派した。対する日本は、10日、帰国していた公使大鳥圭介に海軍陸戦隊・警察官430人をつけ、首都漢城に入らせた。さらに16日、混成第9旅団(歩兵第9旅団が基幹)の半数、約4,000人を仁川に上陸させた。

・しかし、すでに朝鮮政府と東学農民軍が停戦しており、天津条約上も日本の派兵理由がなくなった。軍を増派していた清も、漢城に入ることを控え、牙山を動かなかった。

〇 日本軍の王宮占領・日清開戦

・朝鮮は、日清両軍の撤兵を要請したものの、両軍とも受け入れなかった。

・6月15日に伊藤内閣は、

① 朝鮮の内政改革を日清共同で進める

② それを清が拒否すれば日本単独で指導する方針

を閣議決定した。

・つまり出兵の目的は、当初の「公使館と居留民保護」から「朝鮮の国政改革」のための圧力に変更された。当時、解散総選挙に追い込まれていた伊藤内閣は、国内の対外強硬論を無視できず、成果のないまま朝鮮から撤兵させることが難しい状況にあった。

・21日、清が日本の提案を拒否すると、伊藤内閣と参謀本部・海軍軍令部の合同会議で、中止していた混成旅団残部の輸送再開を決定した。翌22日、御前会議が行われ、23日、清の駐日公使に内政改革の協定提案が送付された(第一次絶交書)。

・まさに開戦前夜の状況になったものの、28日に条約改正交渉中のイギリス外相が調停に乗り出す動きを見せ、30日に駐日ロシア公使が日本の撤兵を強く要求する公文を陸奥外相に渡してきたため、日本の開戦気運に急ブレーキがかかった。

・しかし7月9日、「日本の撤兵」が前提として、清の総理衙門総領大臣(外務大臣に相当)慶親王がイギリスの調停案を拒絶した。10日、駐露公使西徳二郎より、これ以上ロシアが干渉しない、との情報が外務省にとどいた。

・11日、伊藤内閣は、清の調停拒絶を非難するとともに清との国交断絶を表明する「第二次絶交書」を閣議決定した。14日、日本の「第二次絶交書」に光緒帝が激怒し、帝の開戦意思が李鴻章(天津市)に打電された。

・15日、李は、牙山の清軍に平壌への海路撤退を命じた。18日、海路撤退が困難なため、増援を要求してきた牙山の清軍に対し、2,300人を急派することとした(豊島沖海戦の発端)。

・なお16日、懸案の日英通商航海条約が調印され、伊藤内閣からみて開戦の大きな障害がなくなった。

・7月20日午後、大島公使は、朝鮮の「自主独立を侵害」する清軍の撤退及び清・朝間の条約廃棄(宗主・藩属関係の解消)について3日以内に回答するよう朝鮮政府に申入れた。この申入れには、朝鮮が清軍を退けられないのであれば、日本が代わって駆逐する、との含意があった。

・22日夜半に届いた朝鮮政府の回答は、

① 改革は自主的に行う、

② 乱が治まったので日清両軍の撤兵

であった。

・7月23日午前2時、混成第9旅団(歩兵4箇大隊など)が郊外の駐屯地龍山から漢城に向かった。「〔民間〕人ヲシテ」電信線を切断させ、歩兵1箇大隊が朝鮮王宮を3時間にわたって攻撃し、占領した。日本は、国王高宗を手中にし、大院君を再び担ぎだして新政権を樹立させた。また新政権に対し、牙山の清軍掃討を日本に依頼させた。2日後の25日に豊島沖海戦が、29日に成歓の戦いが行われた後、8月1日に日清両国が宣戦布告をした。

・なお後日、開戦前の状況について陸奥宗光は、次のように回想した。「外交にありては被動者〔受け身〕たるの地位を取り、軍事にありては常に機先を制せむ。— 『蹇蹇録』」

・もっとも、一連の開戦工作について明治天皇は、「朕の戦争に非ず」と漏らしたと伝えられている(しかし広島大本営で精勤し、後年その頃を懐かしんだ)。また、開戦前夜の海軍大臣西郷従道海軍中将について、次のように伝えられている。「北洋艦隊の優勢なるを憚(はばか)るが為に躊躇(ちゅうちょ)したり。— 外務次官林董の回想録『後は昔の記』」

〇豊島沖海戦・高陞号事件

・清に駐在する領事と武官から清軍増派の動きを知った大本営は、7月19日編成されたその日に連合艦隊に対し、

① 朝鮮半島西岸の制海権と仮根拠地の確保、

② 兵員増派を発見しだい輸送船団と護衛艦隊の「破砕」

を指示した。

第一遊撃隊旗艦吉野 (引用:Wikipedia) 済遠(清)

・25日、豊島沖で日本海軍第1遊撃隊(坪井少将)が清の軍艦「済遠」「広乙」を発見し、海戦がはじまった。

浪速(日本) (引用:Wikipedia) 操江(清)

・すぐに「済遠」が逃走をはかったため、直ちに「吉野」と「浪速」は追撃した。その途上、清の軍艦「操江」と高陞号(英国商船旗を掲揚)と遭遇した。

・高陞号は、朝鮮にむけて清兵約1,100人を輸送中であった。坪井の命により、「浪速」艦長東郷平八郎海軍大佐が停船を命じて臨検を行い、拿捕しようとした。しかし、数時間におよぶ交渉が決裂したため、東郷は、同船の拿捕を断念して撃沈に踏み切った(高陞号事件)。その後、英国人船員ら3人を救助し、清兵約50人を捕虜にした。

高陞号撃沈の場面を描いた絵(引用:Wikipedia)

・豊島沖海戦で日本側は死傷者と艦船の損害がなかったのに対し、清側は「済遠」「広乙」が損傷し、「操江」が鹵獲された。なお、高陞号撃沈について一時、イギリス国内で反日世論が沸騰した。しかし、イギリス政府が日本寄りだった上に、国際法の権威ジョン・ウェストレーキとトーマス・アースキン・ホランド博士によって国際法にのっとった処置であることがタイムズ紙を通して伝わると、イギリス国内の反日世論が沈静化した。

〇 成歓の戦い

「大日本帝國萬々歳 成歡襲撃和軍大捷之図」水野年方画(引用:Wikipedia)

・7月24日、豊島沖海戦の直前、清の増援部隊1,300人が上陸し、葉志超提督(中将に相当)ひきいる牙山県と全州の清軍は、3,880人の規模になっていた。

・混成第9旅団長大島義昌陸軍少将は、南北から挟撃される前に「韓廷〔朝鮮政府〕より依頼の有無に関せず、まず牙山の清兵を掃討し、迅速帰還し北方の清兵に備ふる」ため、25日から26日にかけ、漢城郊外の龍山から攻撃部隊を南進させた(兵力:歩兵15箇中隊3,000人、騎兵47騎、山砲8門。なお従軍記者14社14人)。

・日本軍の南下を知った清軍は、退路のない牙山での戦闘をさけ、そこから東北東18kmの成歓駅周辺に、聶士成率いる主力部隊を配置した(5営2,500人・野砲6門)。さらに、その南の公州に葉提督が1営500人と待機した。

・29日深夜、日本軍は、左右に分かれ、成歓の清軍に夜襲をかけた。午前3時、右翼隊の前衛が待ち伏せていた偵察中の清軍数十人に攻撃され、松崎直臣陸軍大尉ほかが戦死した(松崎大尉は日本軍初の戦死者)。

・不案内の上、道が悪い土地での雨中の夜間行軍は、水田に落ち入るなど難しく、各部隊が予定地点についたのは、午前5時過ぎであった。午前8時台、日本軍は成歓の抵抗拠点を制圧した。さらに午後3時頃、牙山に到達したものの、清軍はいなかった。死傷者は、日本軍88人(うち戦死・戦傷死39人)、清軍500人前後。

・なお、混成第9旅団は、派兵が急がれたため、民間人の軍夫(日本人のみ)を帯同することも、運搬用の徒歩車両(一輪車・大八車)を装備することもなく、補給に大きな問題があった。

・このため、牙山への行軍では、日本人居留民のほか、現地徴発の朝鮮人人夫2,000人と駄馬700頭で物資を運搬するはずであった。しかし、なじみのない洋式の外国軍に徴発された人夫(馬)の逃亡が少なくなく、とくに歩兵第21連隊第三大隊は「みな逃亡して、ついに翌日の出発に支障を生じ」たため、7月27日早朝、同大隊長古志正綱陸軍少佐が引責自刃した。

5.2)展開期

〇 大日本大朝鮮両国盟約

・8月26日、日本は、朝鮮と大日本大朝鮮両国盟約を締結した。

・朝鮮は、日清戦争を「朝鮮の独立のためのもの」(第一条)とした同盟約にもとづき、国内での日本軍の移動や物資の調達など、日本の戦争遂行を支援し、また自らも出兵することになった。

〇 平壌の戦い

平壌の戦い(引用:Wikipedia)

・開戦前から朝鮮半島北方で混成第9旅団の騎兵隊が偵察任務についており、7月末「平壌に清軍1万人集結」との情報が大本営に伝えられた。大本営は、30日に第5師団の残り半分に、8月14日に第3師団に出動を命じた。8月中旬、漢城に到着した第5師団長野津道貫陸軍中将は、情勢判断の結果、朝鮮政府を動揺させないためにも、早期の平壌攻略が必要と判断した。

・第5師団が北進を開始した9月1日、同師団と第3師団その他で第1軍が編成された。12日、仁川に上陸した第1軍司令官の山縣有朋陸軍大将が第5師団あてに「第3師団の到着を待たず、従来の計画により、平壌攻撃を実行すべき」と指示した。

・李鴻章から、平壌に集結した清軍の総指揮をまかされたのは、成歓の戦いで敗れた葉志超提督であった。9月7日、葉は、光緒帝の諭旨と李の督促を受け、7,000人の迎撃部隊を南進させた。しかし同夜、「敵襲」との声で味方同士が発砲し、死者20人・負傷者100人前後を出して迎撃作戦が失敗した。13日、葉は、包囲される前に撤退することを4将にはかったものの、奉天軍をひきいる左宝貴が葉を監禁したため、清軍は4将が個々に戦うこととなる

・9月15日、予定どおり日本軍の平壌攻略戦がはじまった。北東から前進予定の歩兵第10旅団長立見尚文陸軍少将に「午前8時前後ニハ平壌ニ於テ貴閣下ト握手シ……」と前日返信していた大島旅団長率いる混成第9旅団は、南東から平壌城・大同門の対岸近くまで前進したものの、右岸の堡塁と機関砲に阻止されて露営地に退く等、夕方近くになると戦況が膠着していた。しかし、徹底抗戦派の左宝貴が反撃に出て戦死したこともあり、午後4時40分頃、平壌城に白旗が立ち、休戦後に清軍が退却するとの書簡が日本軍に渡された。もっとも、傷病兵を除く清軍は、休戦前に平壌城から脱出し、かわって日本軍が入城した。

・なお日本軍は、進軍を優先したため、この戦いでも糧食不足に悩まされ、最もよい混成第9旅団でさえ、常食と携行口糧それぞれ2日分で攻略戦にのぞんだ。糧食不足は、平壌で清軍のものを確保したことにより、当面解消された。

〇 黄海海戦

・大本営の「作戦大方針」では、海軍が清の北洋艦隊掃討と制海権掌握を担うとされていた。しかし、持久戦と西洋列強の介入で講和に持ち込みたい李鴻章は、北洋艦隊の丁汝昌提督に対し、近海防御と戦力温存を指示していた。このため、海軍軍令部長樺山資紀海軍中将が西京丸で最前線の黄海まで偵察にでるなど、日本海軍は艦隊決戦の機会に中々恵まれなかった。

・9月16日午前1時近く、陸兵4,000人が分乗する輸送船5隻を護衛するため、母港威海衛から出てきていた北洋艦隊が大連湾を離れた。同日大狐山での陸兵上陸を支援した北洋艦隊は、翌17日午前から大狐山沖合で訓練をしていた。午前10時すぎ、索敵中の連合艦隊と遭遇した(両艦隊とも煙で発見)。

・連合艦隊は、第1遊撃隊司令官坪井航三海軍少将ひきいる4隻が前に、連合艦隊司令長官伊東祐亨海軍中将率いる本隊6隻が後ろになる単縦陣をとっていた。12時50分、横陣をとる北洋艦隊の旗艦「定遠」の30.5センチ砲が火をふき、戦端が開かれた(距離6,000m)。

・海戦の結果、無装甲艦の多い連合艦隊は、全艦が被弾したものの、旗艦「松島」など4隻の大・中破にとどまった。装甲艦を主力とする北洋艦隊は、連合艦隊の6倍以上被弾したと見られ、5隻が沈没し、6隻が大・中破、2隻が擱座した。

・なお海戦後、北洋艦隊の残存艦艇が威海衛に閉じこもったため、日本が制海権をほぼ掌握した(後日、制海権を完全に掌握するため、威海衛攻略が目指されることとなる)。

〇 第2軍による旅順攻略

・9月21日、海戦勝利の報に接した大本営は、「冬季作戦大方針」の① 旅順半島攻略戦を実施できると判断し、第2軍の編成に着手した。その後、まず第1師団と混成第12旅団(第六師団の半分)を上陸させ(海上輸送量の上限)、次に旅順要塞の規模などを偵察してから第2師団の出動を判断することにした。

・10月8日、「第1軍と互いに気脈を通し、連合艦隊と相協力し、旅順半島を占領すること」を第二軍に命じた。21日、第2軍は、海軍と調整した結果、上陸地点を金州城の東・約100kmの花園口に決定した。第1軍が鴨緑江を渡河して清の領土に入った24日、第2軍は、第1師団の第1波を花園口に上陸させた。その後、良港を求め、西に30km離れた港で糧食・弾薬を揚陸した。

・11月6日、第1師団が金州城の攻略に成功。14日、第2軍は、金州城の西南50km旅順を目指して前進し、18日、偵察部隊等が遭遇戦を行った。21日、総攻撃をかけると、清軍の士気などが低いこともあり(約12,000人のうち約9,000人が新募兵)、翌22日までに堅固な旅順要塞を占領した。

・旅順を簡単に攻略できたものの、大きな問題が生じた。『タイムズ』(1894年11月28日付)や『ニューヨーク・ワールド』(12月12日付)で、「旅順陥落の翌日から4日間、幼児を含む非戦闘員などを日本軍が虐殺した」と報じられたのである。虐殺の有無と犠牲者数について諸説があるものの、実際に従軍して直接見聞した法律顧問の有賀長雄は、民間人の巻きぞえがあったことを示唆した。現在、この事件は、旅順虐殺事件(英名:the Port Arthur Massacre)として知られている。なお同事件は、日本の外交上、深刻な事態をまねきかねなかった。

・条約改正交渉中のアメリカでは、一連の報道によって一時、上院で条約改正を時期尚早との声が大きくなり、日本の重要な外交懸案が危殆にひんした。そのため、『ニューヨーク・ワールド』紙上で陸奥外相が弁明するような事態におちいった。しかし翌年2月、上院で日米新条約が批准された。

〇 第1軍の鴨緑江渡河

・10月中旬、清は、国土防衛のため、朝鮮との境界鴨緑江にそって将兵30,400人と大砲90門を配置していた。もっとも、平壌から敗走した約10,000人(うち傷病2,000人)がふくまれる部隊は、士気が低い上に新募兵が多い等、自然の要害九連城の防衛などに困難が予想された。

・さらに、総指揮をとる宋慶にも問題があり、やがて諸将間で不協和音が生じることになる。

・10月15日、糧食不足に苦しむ第1軍は、司令部が安州(平壌と義州の中間地点)にようやく到着し、大本営から「前面の敵をけん制し、間接に第2軍の作戦を援助」との電報を受けとった。

・第2軍の第1波が遼東半島に上陸した10月24日、陽動部隊が安平河口から、21時30分に架橋援護部隊が義州の北方4km地点から、鴨緑江の渡河をはじめた。翌25日6時、予定より2時間遅れで、本隊通過用の第一・第二軍橋がつながった。6時20分、野砲4門が虎山砲台(九連城から4.5km)に砲撃を開始し、歩兵の渡河がつづいた。清軍に強く抵抗されたものの、虎山周辺の抵抗拠点を占領した(日本軍の戦死34人、負傷者115人)。

・翌26日早朝、第1軍は、九連城を総攻撃するため、露営地を出発した。しかし、清軍が撤退しており、無血入城となった。その後、第3師団は、鴨緑江の下流にそって進み、27日に河口の大東溝を占領し(30日、兵站司令部を開設)、11月5日補給線確保のために黄海沿岸の大狐山を占領した(11日、兵站支部を開設)。第5師団は、糧食の確保後に内陸部に進み、要衝鳳凰城攻略戦を開始した。

・10月29日、騎兵ニ箇小隊が鳳凰城に接近すると、城内から火が上がっていた。14時50分に騎兵は城内に突入し、清軍撤退を確認した。このため、主力部隊による攻撃が中止された。

〇 東学農民軍の再蜂起と鎮圧

・朝鮮では、東学が戦争協力拒否を呼びかけたこともあり、軍用電線の切断、兵站部への襲撃と日本兵の捕縛、殺害など反日抵抗がつづいた。10月9日、親日政権打倒をめざす「斥倭斥化」(日本も開化もしりぞける)をスローガンに、全琫準ひきいる東学農民軍が再蜂起した。

・大院君は、鎮圧のために派兵しないよう大鳥公使に要請したものの、将来ロシアの軍事介入を警戒した日本は、11月初旬に警備用の後備歩兵独立第19大隊を派兵した。

・鎮圧部隊は、日本軍2,700人と朝鮮政府軍2,800人、各地の両班士族や土豪などが参加する民堡で編成された。11月下旬からの公州攻防戦で勝利し、東学農民軍を南方へ退け、さらに朝鮮半島の最西南端海南・珍島まで追いつめて殲滅した。なお、5か月間の東学農民軍の戦闘回数46回、のべ134,750人が参加したと推測されている。

5.3)講和期

〇 冬季作戦大方針の変更と海城攻防戦

・10月8日イギリスが、翌日イタリアが講和の仲裁を、また11月22日清が講和交渉を申入れてきた。講和を意識する伊藤首相と陸奥外相は、山海関や台湾や威海衛の攻略など大きな戦果が必要と考えていた。

・また大本営は、① 渤海湾北岸の上陸予定地点が不結氷点、② 威海衛にこもる北洋艦隊一掃の2条件がそろえば、8月31日に定めた「冬季作戦大方針」を変更し、冬季の直隷決戦を考えていた。結局のところ、清の占領地で第1軍と第2軍が冬営するとともに(やがて酷寒に苦しむ)、前者が海城攻略作戦を、後者が威海衛攻略作戦(山東作戦)を実施することが決まった。

・12月1日、第1軍司令部は、第3師団長桂太郎陸軍中将に海城攻略を命じた。第3師団は、凍結した坂を駄馬が超えられない等、冬の行軍で苦しんだものの、13日に海城を占領した。

・しかし、そこからが問題であった。海城は、北西15kmに牛荘(遼河河口の港町)が、東北70kmに遼陽が、南西60kmに蓋平がある陸上交通の要衝で、清にとっても重要な拠点であった。このため、翌年2月27日まで4回の攻防戦と、小ぜりあいが続くことになる。

・12月30日着の大本営訓令により、海城の第3師団(第1軍)支援として、第2軍のうち山東作戦に参加しない第1師団から混成第1旅団(歩兵第1旅団が基幹)が編成・抽出され、蓋平方面に進出させることになった(翌年1月10日に蓋平占領)。

・その後、大本営の考え(直隷決戦または講和をふまえた第1軍による台湾攻略)と異なり、第1軍が第2軍を誘う形で新作戦(遼河平原での掃討作戦)が動きはじめる。

〇 陸海軍共同の山東作戦(北洋艦隊の降伏)

明治28年に戦勝祝賀を行う慶應義塾大学の炬火行列大運動会(カンテラ行列)(引用:Wikipedia)

・12月4日、大本営が山東作戦の実施を決定した。第2軍司令部・連合艦隊司令部との調整後、翌年1月8日に実施計画がかたまった。作戦の目的は、直隷決戦にむけて制海権を完全に掌握するため、威海衛湾に立てこもる北洋艦隊の残存艦艇と、海軍基地の破壊にあった。

・20日、4艦の砲撃援護のもと、山東半島先端に海軍陸戦隊等が上陸し、栄城湾に歩兵第16連隊等が上陸をはじめた。26日、第2師団と第6師団が並進を開始した(目標地点まで移動距離、約60km)。

・30日、陸戦用の防御設備があったにもかかわらず、清軍の抵抗が強くなかったため、半日で威海衛湾の南岸要塞を制圧した(日本軍の戦死54人、負傷152人)。陸上での清軍の抵抗は、2月1日で終わり、翌日、日本軍は、北岸要塞などを無血占領し、湾の出入口にある要衝の劉公島と日島、停泊中の北洋艦隊を包囲した。なお1月30日、占領砲台を視察していた歩兵第11旅団長大寺安純陸軍少将が敵艦の砲撃を受け、戦傷死した。

・劉公島・日島の守備隊と北洋艦隊の残存艦艇は、孤立しても健在であり、旗艦「定遠」の30センチ砲などで抗戦をつづけた。しかし、水雷艇による魚雷攻撃に加え、日本艦隊の艦砲および対岸から日本軍に占領された砲台の備砲が砲撃をつづけ、清側の被害が大きくなると、清の陸兵とお雇い外国人は、北洋艦隊の提督丁汝昌に降伏を求めた。

・2月11日、降伏を拒否していた丁提督は、北洋通商大臣李鴻章に打電後、服毒自決。14日の両軍の合意にもとづき、17日に清の陸海軍将兵とお雇い外国人が解放された。

〇 遼河平原の作戦(遼東半島全域の占領)

・2度目の海城防衛戦が終わった1月下旬から、第1軍司令部と大本営の間で、新作戦をめぐる駆引きが生じた。前者は、遼陽と営口付近の清軍掃討を求めており、後者は、その作戦が直隷決戦を妨げかねない、と拒否していた。最終的に両者の譲歩により、掃討作戦の範囲を縮小して3月上旬に作戦を完了することが決まった。

・3月2日、第5師団は、前衛が鞍山站に進出したものの、すでに清軍が撤退しており、撃破できなかった。三方を包囲されていた海城の第3師団は、2月28日死傷者124人を出しながら主力部隊が北方に進撃し、3月2日鞍山站に進出した。4日、合流した第3・第5師団が牛荘を攻撃し、退路を断たれた清軍と市街戦になったものの、翌日午前1時頃までに掃討戦が終わった。

・2月21日、太平山の戦闘で第1師団(第2軍)がダメージを負っていた。3月4日、再び清軍が動いたものの、第1師団の反撃で後退した。6日、第1師団は、追撃戦にうつり、翌7日、抵抗をほとんど受けることなく、営口を占領した(西洋列強の領事館と外国人居留地があるため、両軍とも市街戦に消極的)。

・9日、日清戦争最大の3箇師団が参加し、遼河対岸の渡河地点田荘台を攻撃した。1時間ほどの砲撃戦で戦況の帰趨が決まり、田荘台の攻略に成功した。しかし、攻略直後に第1軍司令部は、全軍撤退と清軍の反攻拠点にならないよう「田荘台焼夷」とを命じ、全市街を焼き払わせた。なお作戦完了により、第5師団と後備諸隊が西から営口、牛荘、鞍山站、鳳凰城、九連城までの広大な地域の守備にあたり、残りの6箇師団と臨時第7師団(屯田兵団の再編)で直隷決戦の準備がはじまった。

・3月16日、参謀総長小松宮彰仁親王陸軍大将が征清大総督に任じられ、26日、第2軍司令部が大本営の新作戦命令を受領した。その後、山海関東方の洋河口への上陸準備のため、近衛師団と第4師団が広島から遼東半島に移動した(後記のとおり当時、下関で講和交渉が行われており、直隷決戦の具体的準備は、日本側の大きな切り札であった)。

〇 台湾海峡の要衝、澎湖列島の占領

・台湾取得の準備として陸海軍は、共同で台湾海峡にある海上交通の要衝、澎湖列島を占領することとした。

・南方派遣艦隊(司令長官伊東祐亨海軍中将)の旗艦吉野が座礁し、予定より遅れたものの、3月23日、混成支隊が澎湖列島に上陸をはじめた。海軍陸戦隊が砲台を占領するなど、26日に作戦が完了。

・ただし、上陸前から輸送船内でコレラが発生しており、しかも島内は不衛生で飲料水が不足した。そのため、上陸後にコレラが蔓延し、陸軍の混成支隊6,194人(うち民間人の軍夫2,448人)のうち、発病者1,945人(908人)、死亡者1,257人(579人)もの被害がでた。同支隊のコレラ死亡率20.3%(23.7%)。

〇 休戦・講和

1895年4月17日に調印された下関条約(引用:Wikipedia)

・明治28年3月19日、清の全権大使李鴻章が門司に到着した。下関での交渉の席上、日本側の台湾割譲要求に対して李は、台湾本土に日本軍が上陸すらしておらず、筋が通らないと大いに反論した。しかし、24日に日本人暴漢が李を狙撃する事件が起こり、あわてた日本側が講話条件を緩和して早期決着に動いたため、30日に一時的な休戦で合意が成立した(ただし台湾と澎湖列島をのぞく)。

・4月17日、 日清講和条約(下関条約)が調印され、清・朝間の宗藩(宗主・藩属)関係解消、清から日本への領土割譲(遼東半島・台湾・澎湖列島)と賠償金支払い(7年年賦で2億両(約3.1億円)、清の歳入総額2年半分に相当)、日本に最恵国待遇を与えること等が決まった。

・5月8日、清の芝罘で批准書が交換され、条約が発効した。

5.4)三国干渉

・調印された日清講和条約の内容が明らかになると、ロシアは、日本への遼東半島割譲に反発した。4月23日、フランス・ドイツとともに、日本に対して清への遼東半島還付を要求した(三国干渉)。

・翌24日、広島の御前会議で日本は、列国会議を開催して遼東半島問題を処理する方針を立てた。しかし25日早朝、病床につく陸奥外相が訪ねてきた伊藤首相に対し、① 列国会議は三国以外の干渉をまねく可能性が、② 三国との交渉が長引けば清が講和条約を批准しない可能性があるため、三国の要求を即時受け入れるとともに、清には譲歩しないことを勧めた。

・5月4日、日本は、イギリスとアメリカが局外中立の立場をとったこともあり、遼東半島放棄を閣議決定した。翌5日、干渉してきた三国に対し、遼東半島の放棄を伝えた。なお11月8日、清と遼東還付条約を締結し、還付報奨金として3,000万両を得た(第二条)。

5.5)台湾民主国と台湾平定(乙未戦争)

・日本は、5月8日の日清講和条約発効後、割譲された台湾に近衛師団(歩兵連隊と砲兵連隊が二箇大隊で編成され、他師団より小規模)を派遣した。29日に近衛第一旅団が北部に上陸を始め、6月17日に台北で台湾総督府始政式が行われた後、19日に南進が始まった。しかし、流言蜚語などによる武装住民の抵抗が激しいため、予定していた近衛第二旅団の南部上陸を中止し、北部制圧後の南進再開に作戦が変更された。増援部隊として編成された混成第四旅団(第二師団所属の歩兵第四旅団が基幹)と警備用の後備諸部隊が到着する中、7月29日、ようやく旧台北府管内を制圧した。

・8月28日、近衛師団が中部の彰化と鹿港まで進出し(ただし病気等で兵員が半減)、9月16日、台南を目指す南進軍が編成された。10月、すでに台湾平定に参加していた混成第四旅団を含む第二師団が南部に分散上陸し、10月21日、日本軍が台南に入った。11月18日、大本営に全島平定が報告された(参加兵力:二箇師団と後備諸部隊などを含め、将校同等官1,519人、下士官兵卒48,316人の計49,835人、また民間人の軍夫26,214人)。軍政から民政に移行した翌日、1896年(明治29年)4月1日に大本営が解散された。

・なお犠牲者は、平定した日本側が戦死者164人、マラリア等による病死者4,642人に上った。女性子供も参加したゲリラ戦などによって抵抗した台湾側が兵士と住民およそ1万4千人死亡と推測されている。

6)年表(略)

7)両国の戦争指導と軍事戦略

7.1)日本

・日本は、日清戦争全体を通して主戦論で固まり、政治と軍事が統一されていた。開戦前の5月30日、衆議院で内閣弾劾上奏案を可決する等、条約改正など外交政策をめぐって伊藤内閣と激しく対立する対外硬六派も、開戦後、その姿勢を大きく変えた。解散総選挙後、広島に召集された臨時第七議会で、政府提出の臨時軍事費予算案(その額1億5,000万円は前年度一般会計歳出決算額8,458万円の1.77倍)を満場一致で可決する等、伊藤内閣の戦争指導を全面的に支援した。

・つまり開戦により、反政府的な排外主義的ナショナリズムが、これを抑えてきた政府の支持に回ったのである。また、反政府派の衆議院議員だけでなく、知識人も清との戦争を支持した。たとえば、対清戦争について福澤諭吉は「文野〔文明と野蛮〕の戦争」と位置づけ(『時事新報』1894年7月29日)、内村鑑三は「義戦」と位置づけた。なお、内村と同じように10年後の日露戦争で非戦〔反戦〕の立場をとる田中正造も、対清戦争を支持していた。そうした一種の戦争熱は、民間の義勇兵運動の広がり、福沢や有力財界人などによる軍資金献納にも現れた。清との戦争は、まさに挙国一致の戦争であった。

・6月5日、参謀本部内に史上初めて大本営が設置され、形式上戦時に移行した。8月4日、大本営が「作戦大方針」を完成させ、翌日、天皇に上奏された。大方針では、渤海湾沿岸に陸軍主力を上陸させて清と雌雄を決すること(直隷決戦)が目的とされ、このための作戦が二期に分けられた。

・第一期作戦は、朝鮮に第五師団を送って清軍をけん制、残りの陸海軍が出動準備と国内防衛、海軍が清の北洋水師(北洋艦隊)掃討と黄海・渤海湾の制海権掌握とされた。第二期作戦は、第一期作戦の進行、つまり制海権で三つが想定された。

(甲)制海権を掌握した場合、直隷平野(北京周辺)で決戦を遂行、

(乙)日本近海だけ制海権を確保した場合、朝鮮に陸軍を増派し、朝鮮の独立確保に努力、(丙)制海権を失った場合、朝鮮に残された第五師団を援助しつつ、国内防衛とされた。

・8月14日、朝鮮半島南部に待機中の連合艦隊から「自重ノ策」をとると打電された大本営は、第二期作戦を(乙)で進めることにし、各師団長に訓示した(第三師団には出動命令)。31日、大本営は、「冬季作戦大方針」を定め、上記「作戦大方針」の(乙)を(甲)に変更し、直隷決戦を行うことにした。

・しかし、実際に制海権をまだ掌握していないため、① 直隷決戦の根拠地として旅順半島の攻略確保、② 清軍を南満洲に引きつけるための陽動作戦(奉天攻撃)を実施、③ 陽動作戦の準備として清軍が集結する平壌を攻略するとされた。翌9月1日、まず③を実施するため、第一軍が編成された。

・なお、当時の戦争指導は、政治主導であった。天皇の特旨により、本来メンバーではない山縣枢密院議長と伊藤首相と陸奥外相が大本営に列席し、伊藤首相は西洋列強の思惑を踏まえた意見書を提出することもあった(山東作戦の実施決定と台湾攻略に大きく影響)。

・政治が軍事をリードできた要因として、第一に統帥権独立の制度を作った当事者達であったため、同制度の目的と限界を知っており、実情に合わないケースで柔軟に対処できたことが挙げられる。第二の要因として、指導層の性格が挙げられる。当時の指導層は、政治と軍事が未分化の江戸時代に生まれ育った武士出身であり、明治維新後それぞれの個性と偶然などにより、政治と軍事に進路が分かれた。したがって、政治指導者は軍事に、軍事指導者は政治に一定の見識をもっており、また両者は帝国主義下の国際環境の状況認識がほぼ一致するとともに、政治の優位を自明としていた(陸軍大学校・海軍兵学校卒の専門職意識をもつエリート軍人が軍事指導者に上りつめていない時代)。関連して藩閥の存在も挙げられ、軍事に対する「政治の優位」つまり「藩閥の優位」でもあった。

・なお、そうした要因は、日露戦争後しだいに失われたものの、第一次世界大戦後にはいわゆる「大正デモクラシー」を経て議会制民主主義が根付くと見られた。しかし1930年代初頭の世界恐慌後に軍による主導にシフトすることになる。

7.2)清

・日本と比して広大な国土と莫大な兵力を持つ清は、1884年当時、圧倒的に優勢と思われていた。しかし、挙国一致の日本と交戦する清は、そもそも平時から外交と軍事が不統一であった。光緒帝の親政下、外交・洋務(鉱山や鉄道に関する政策等)を所管する総理衙門(慶親王等)と軍務を所管する軍機処(礼親王等)とが分離したままであった(開戦後の9月29日、戦争指導のために外交と軍事を統括するポストが新設)。

・その上、外交が一体化されていなかった。貿易港全体を管轄するとはいえ、決定権のない総理衙門(首都北京)と、天津港に限られるとはいえ、欽差大臣として全権を持つ北洋通商大臣李鴻章(天津)とが二元的に外交を担っていたのである。とくに対朝鮮外交は、対ロシア交渉で譲歩を引き出したイリ条約締結年の1881年(光緒7年)以降、礼部から兵権をもつ北洋通商大臣の直轄に移行し、朝鮮で総理朝鮮交渉通商事宜をつとめる袁世凱と密接に連絡をとる李が総理衙門と対立していた。

・軍事も外交と同じように、開戦時に一体化されていなかった。常備する陸海軍の兵権が分散されていたこともあり(実質的な私兵化)、当初、日本との開戦は、国家を挙げた戦争ではなく、北洋通商大臣の指揮するものと位置づけられた。

・同大臣の李は、元々渤海沿岸の3省(直隷・山東・奉天)の海防とそのための兵権、3省の総督に訓令できる権限、朝鮮出兵の権限を与えられていた。また、北洋水師(北洋艦隊)を統監するとともに、私費を投じて編成した勇軍の一つ、いわゆる北洋陸軍を抱えていた。

・しかし開戦後、盛京将軍宋慶に隷属する東三省の錬軍(正規軍八旗の流れをくむ精鋭部隊)も前線に投入されたので、二元統帥に陥る可能性があった。そのため12月2日、欽差大臣劉坤一に山海関以東の全兵権が与えられた。

・このように外交と軍事が錯綜する清には、開戦直前、李や官僚の一部、西太后等の無視できない戦争回避派がいた。7月16日、軍機処と総理衙門などの合同会議では、開戦自重を結論とし、18日に上奏された。そのこともあって李は、結果的に兵力を逐次投入してしまう。

・しかし9月15日、平壌で敗れると、戦略を大きく転換した。19日、上奏文により、日清戦争について北洋通商大臣の指揮する戦闘から、国家を挙げての戦争と位置づけ直し、持久戦をとるよう提案した。持久戦で西洋列強の調停を期待し、それから日本との講和に臨む構想であった。9月29日、恭親王に外交・軍事を統括する最重要の権限が与えられる等、ようやく清でも国家を挙げて戦う体制が整えられ始めた。

・しかし、肝心な兵力にも問題があった。攻守を左右する制海権で重要な役割を果たす海軍力は、海軍費が西太后の欲する頤和園修復に使われた(ただし異説あり)など、増強が進んでいなかった。たとえば、清の4 艦隊(北洋・南洋・福建・広東)のうち、戦闘能力の最も高い北洋艦隊でさえ、開戦4年前の1890年(明治23年)に就役した巡洋艦「平遠」(排水量2,100t)が最後に配備された新造艦であった。実質的に制海権の帰趨を決めた黄海海戦では、1892年(明治25年)に就役し、広東水師(広東艦隊)から編入されていた「広丙」(排水量1,000t)が参加するものの、対する日本艦隊は、1891年(明治24年)以降に就役した巡洋艦6隻(いずれも平遠を上回る排水量で、うち4隻が4,200t級)が参加した。

・問題は、海軍力だけでなく、陸軍力にもあった。開戦時、常備軍の錬軍と勇軍には、歩862営(1営当たり平均350人)、馬192営があり、その後、新募兵の部隊が編成された。

・しかし、そうした諸部隊の間には、士気や練度や装備などの差があり、文官の指揮で実戦に参加する部隊もあるなど、近代化された日本軍と対照的な側面が多かった。

・なお清の陸兵は、しばしば戦闘でふるわず、やがて日本側に「弱兵」と見なされた(日本の従軍記者は、清の弱兵ぶり、木口小平など日本兵の忠勇美談を報道することにより、結果的に後者のイメージを祖国のために戦う崇高な兵士にして行った)。

8)戦費と動員(略)

9)日本軍の損害

・防衛ハンドブック(朝雲新聞社)によれば、戦死・戦傷死1,567名、病死12,081名、変死176名、計13,824名(戦傷3,973名)。また、陸軍省医務局編『明治二十七八年役陸軍衛生事蹟』によれば、日清戦争と台湾平定(乙未戦争)を併せて陸軍の総患者284,526人、総病死者20,159人(うち脚気以外16,095人、79.8%)であった(軍夫を含む)。しばしば議論の的になった脚気については、患者41,431人、死亡者4,064人(うち朝鮮142人、清1,565人、台湾2,104人、内地253人)であった。なお脚気問題の詳細は、「陸軍での脚気大流行」を参照のこと。

9.1)伝染病の流行

・衛生状態が悪いこともあり、戦地で伝染病がはやった。とりわけ台湾では、暑い季節にゲリラ戦にまきこまれたため、近衛師団長の北白川宮能久親王陸軍中将がマラリアで陣没し、近衛第二旅団長山根信成陸軍少将も戦病死したほどであった。ただし、広島大本営で参謀総長の有栖川宮熾仁親王陸軍大将が腸チフスを発症したなど、国内も安全ではなかった。

・戦地入院患者で病死した13,216人のうち、5,211人 (39.4%) がコレラによるものであった(陸軍省編「第七編 衛生」『明治二十七八年戦役統計』)。次いで消化器疾患1,906人 (14.4%)、脚気1,860人 (14.1%)、赤痢1,611人 (12.2%)、腸チフス1,125人 (8.5%)、マラリア542人 (4.1%)、凍傷88人 (0.7%)。

・最も犠牲者を出したコレラは、1895年3月に発生して気温の上昇する7月にピークとなり、秋口まで流行した。出征部隊の凱旋によって国内でコレラが大流行したこともあり、その後、似島(広島)・彦島(下関)・桜島(大阪)の3ヶ所での検疫が徹底された(なお日本のコレラ死亡者数は、1894年314人、1895年40,241人、1896年908人と推移し、とりわけ'95年の死亡者数は日清戦争の戦没者数を大幅に上回った)。

9.2)凍傷

・当時の陸軍は、しっかりした冬季装備と厳寒地での正しい防寒方法とを持っていなかった。しかも、非戦闘時の兵士は硬くて履き心地の良くない軍靴よりも草履を履くことが多く、また物資運搬を担った民間人の軍夫は軍靴を支給されなかった。

・結果的に多くの兵士と軍夫が凍傷に罹り、相当な戦力低下を招いた。凍傷は、山東半島での威海衛攻略戦、大陸での冬営、遼河平原の作戦などで多発した。このため戦後、そうした戦訓を基に防寒具研究と冬季訓練が行われた。そして後年、対ロシア戦を想定した訓練中に起こったのが八甲田雪中行軍遭難事件である。

10)民間人の損害

・日本軍は、戦地で食糧を調達するときに対価を支払っており、現地の民間人に対して略奪等の行為が皆無との見解がある。とくに軍の規律は、欧米を中心とした国際社会より高い評価を受けた。これは当時日本が国際社会で認められ、列強の介入を防ぐために厳格に国際法を遵守し、捕虜の扱いに関しても模範を示す必要性があったためであり、東洋の君子国(徳義と礼儀を重んじる国)と称えられた。現地の人々との関係も良好で、たとえば日本軍が朝鮮半島を北上する際、畑で農作業中の農民に出会ったりすると、その作業を手伝った等の微笑ましいエピソードも残された(保坂前掲書)。

・ただし、そうした光と異なり、影の部分もあった。兵士たちは、鉄道のない道路の悪い戦地で、補給線が伸びきったために食糧を略奪し(徴発が略奪に変わり、抵抗する清国人を殴る行為を「大愉快」と表現した軍夫もいた。『東北新聞』1895年2月14日)、ときに寒さをしのぐ燃料を得るために民家を壊して生き延びた。

・また、満州の戦闘では、市街(田荘台)を焼き払っており、戦時国際法を適用しなかった台湾平定では、集落ぐるみで子供も参加するようなゲリラ戦に対し、予防・懲罰的な殺戮と集落の焼夷とが普通の戦闘手段になっていた。

11)戦時経済

戦時経済について後年、財界の大御所渋沢栄一が次のように回顧した。

開戦当初の予想では、戦争〔戦費調達〕のため金詰まりが甚だしく、どの商売も不景気になるというので皆低姿勢をとった。ところが戦争が進むと、案外のように、不景気どころか、むしろ好景気の有様であった。— 総合雑誌『太陽』1897年1月20日号。高橋 (1973)、245頁。

・実際、開戦当初の悲観的な見通しと異なり、戦時経済は大過なく運営された。その要因として、

① 日清戦争が比較的短期かつ小規模であったことが挙げられる。このため、兵役適齢層(20-32歳)の動員率が5.7%(推計値)にとどまり、その多くが10か月以内に復員した。

②当時の日本は、潜在的に過剰労働力が少なくなく、とくに主要産業の農業でその傾向が強かった。しかも、農村や農山村などで過剰労働力が滞留する中(東京で車夫が余るなど都市も働き口が少なかった)、出征兵士留守宅への農作業支援もあった。結局のところ、戦時下で農業生産額(実質)が増加した。

③最も懸念されたのが、兵器や弾薬など軍需品の輸入増による国際収支の赤字化(正貨流出)とその増大であった。政府は、できるだけ国産品を調達したものの、それでも戦費の約1/3が外国に支払われるような状態であったため、民需品の輸入を抑制した。しかし、輸出の伸びと、戦地の支払いで日本の貨幣が円滑に流通したこともあり、結果的に国際収支は大幅な赤字に陥らず、正貨準備額も激減しなかった。

・もっとも、戦争の影響は、産業などによって異なった。商業への悪影響は、民需品の物流を滞らせた船舶不足(開戦で国内船主の汽船がほとんど徴用)を除くと、大きなものが無かった。工業への悪影響は、原料高など商業より大きかったものの、全体として打撃が小さかった。むしろ、兵器関連業や綿糸紡績業など、兵站にかかわる産業は、特需で活況を呈した。ただし、戦費調達(多額の軍事公債発行)のための資金統制により、鉄道敷設の起工延期など新規事業が抑制された。

12)捕虜

・日清戦争では、清軍からは1790人が捕虜として捕えられ、その多くが日本国内の各寺に収監され、特に労働を科せられることもなく講和後には帰国した。

・この戦争自体が日本軍の連戦連勝で短期間で収束したことからの日本兵の捕虜が少数であることは確かだが清から引き渡されたのは11名、そのうち10名は軍夫だった。これは清軍は、通信の未熟や中央の威令が各部隊に届かず末端が暴走し捕虜をとらず殺害したためと考えられる。

13)影響

13.1)概略

パンチの風刺画。小国の日本が、大国の清を破る様子を描いている。(引用:Wikipedia)

・帝国主義時代に行われた日清戦争は、清の威信失墜など東アジア情勢を激変させただけでなく、日清の両交戦国と戦争を誘発した朝鮮の三国にも大きな影響を与えた。

・近代日本は、大規模な対外戦争を初めて経験することで「国民国家」に脱皮し、この戦争を転機に経済が飛躍した。また戦後、藩閥政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換(財政と公共投資が膨張)するとともに、懸案であった各種政策の多くが実行され、産業政策や金融制度や税制体系など以後の政策制度の原型が作られることとなる。さらに、清の賠償金などを元に拡張した軍備で、日露戦争を迎えることとなる。

・対照的に敗戦国の清は、戦費調達と賠償金支払いのために欧州列強から多額の借款(関税収入を担保にする等)を受け、また要衝のいくつかを租借地にされて失った。その後、義和団の乱で半植民地化が進み、滅亡(辛亥革命)に向かうこととなる。

・清の「冊封」下から脱した朝鮮では、日本の影響力が強まる中で甲午改革が行われるものの、三国干渉に屈した日本の政治的・軍事的な存在感の低下や親露派のクーデター等によって改革が失速した。1897年(明治30年、光緒23年)、朝鮮半島から日本が政治的に後退し(上記の開戦原因からみて戦勝国の日本も清と同じく挫折)、満洲にロシアが軍事的進出をしていない状況の下、大韓帝国が成立することになる。

13.2)日本の戦中戦後

〇 近代的な国民国家の形成

・憲法発布(1889年)、部分的な条約改正(1894年日英通商航海条約で領事裁判権撤廃)、日清戦争(1894 - 95年)の3点セットは、脱亜入欧の第一歩であった。とりわけ、近代的戦争の遂行とその勝利は、帝国主義時代の国際社会で大きな意味をもった。ただし、欧米の大国で、日本の「公使館」が「大使館」に格上げされるのは、日露戦争後である。

・また開戦をきっかけに、国内の政局が大きく変わった。衆議院で内閣弾劾上奏案を可決する等、伊藤内閣への対決姿勢をとってきた対外硬六派なども、同内閣の戦争指導を全面的に支援した。つまり、歴代内閣と反政府派の議員とが対立してきた帝国議会初期の混沌とした政治状況が一変したのである(戦時下の政治休戦。戦後も1895年11月に伊藤内閣(藩閥)と自由党が提携し、第9議会で日本勧業銀行法をはじめ、懸案の民法典第一編 - 第三編など重要法案をふくむ過去最多の93法案が成立)。

・もっとも世間では、清との開戦が困惑と緊張をもって迎えられた。なぜなら、歴史的に中国を崇めても、見下すような感覚がなかったためである。明治天皇が清との戦争を逡巡したように、日清戦争の勃発に戸惑う国民も少なくなかった。

・しかし、勝利の報が次々に届くと、国内は大いにわき、戦勝祝賀会などが頻繁に行われ、「帝国万歳」が流行語になった。戦後の凱旋行事も盛んであり、しばらくすると各地に記念碑が建てられた。戦時中、男児の遊びが戦争一色となり、少年雑誌に戦争情報があふれ、児童が清国人に小石を投げる事件も起こった。ただし、陸奥宗光のように、コントロールの難しい好戦的愛国主義(排外主義)を危ぶむ為政者もいた。

・国民にむけて最も多くの戦争報道をしたのが新聞であった。新聞社は、コスト増が経営にのしかかったものの、従軍記者を送るなど戦争報道の強かった『大阪朝日新聞』と『中央新聞』が発行部数を伸ばし、逆に戦争報道の弱かった『郵便報知新聞』『毎日新聞』『やまと新聞』が没落した。

・また、忠勇美談(西南戦争以前と異なり、徴兵された「無名」兵士の英雄化)など、読者を熱狂させた戦争報道は、新聞・雑誌で世界を認識する習慣を定着させるとともに、メディアの発達をうながした。そのメディアは、一面的な情報を増幅して伝える等、人々の価値観を単一にしてしまう危険性をもった。たとえば、新聞と雑誌は、清が日本よりも文化的に遅れている、とのメッセージを繰りかえし伝えた(開明的な近代国家として日本を礼賛)。

・日清戦争は、近代日本がはじめて経験した大規模な対外戦争であり、この体験をとおして日本は近代的な国民国家に脱皮した。つまり、檜山幸夫が指摘した「国民」の形成である(戦争の統合作用)。たとえば、戦争遂行の過程で国家は人々に「国民」としての義務と貢献を要求し、その人々は国家と軍隊を日常的に意識するとともに自ら一員であるとの認識を強めた。

・戦争の統合作用で重要な役割を果たしたのが大元帥としての明治天皇であり、天皇と大本営の広島移転は、国民に天皇親征を強く印象づけた。反面、清との交戦とその勝利は、日本人の中国観に大きな影響を与え、中国蔑視の風潮が見られるようになった。戦場からの手紙に多様な中国観が書き記されていたにもかかわらず、戦後、多くの人々の記憶に残ったのは、一面的で差別的な中国観であった。

・なお、国内が日清戦争に興奮していたとき、上田万年が漢語世界から脱却した国語の確立を唱道し、さらに領土拡大(台湾取得)などを踏まえ標準語の創出を提起した。

〇財政・公共投資の膨張と経済発展

・日清戦争が一段落つくと、領土・賠償金等での勝敗落差の実感(かつて普仏戦争が軍拡の必要性を説くときに好例とされた)や賠償金の使途や三国干渉やロシアのシベリア鉄道建設(南下政策への警戒)などを背景に、政府内で戦後経営にかかわる意見が出された。

・1895年(明治28年)4月、山縣有朋が「軍備拡充意見書」を上奏し、8月15日に大蔵大臣松方正義が「財政意見書」(軍拡と殖産興業を主張)を閣議に、11月に後任の渡辺国武蔵相が「財政意見書」を閣議に提出した。政府は、渡辺案を若干修正した「戦後財政計画案」(1896 - 1905年)を第9議会(1895年12月25日召集)に参考資料として提出した。

・その後、一般会計の歳出決算額が開戦前の1893年(明治26年)度8,458万円(軍事費27.0%、国債費23.1%)から1896年(明治29年)度1億6,859万円(軍事費43.4%、国債費18.1%)に倍増し、翌1897年度から日露戦争中の1904年(明治37年)度まで2億円台で推移した。

・歳出増大にともなう歳入不足が3回の増税、葉たばこ専売制度、国債で補われ(戦前、衆議院の反対多数で増税が困難な状況と一変)、「以後の日本の税制体系の基本的な原型を形成した」とされる。さらに公共投資も、1893年度3,929万円から1896年度6,933万円に76.4%増加し、翌1897年度から1億円台で推移した。

・財政と公共投資の膨張にあらわれた積極的な政策姿勢(富国強兵の推進)は、負の側面もあったものの、戦後の経済発展の主因になった。たとえば、日清戦争(軍事・戦時経済の両面)で海運の重要性を認識した日本は、1896年(明治29年)3月24日の「航海奨励法」・「造船奨励法」公布ならびに船員養成施策などにより、海運を発展させることになる。

・なお財政上、見送られてきた二番目の帝国大学が1897年の勅令で京都に設置されること、つまり京都帝国大学の創設が決まった。

・また1897年(明治30年)10月1日、イギリス金貨(ポンド)で受領する清の賠償金と還付報奨金をもとに貨幣法などが施行され、銀本位制から金本位制に移行した(ただしイギリスの金融街シティに賠償金等を保蔵し、日本銀行の在外正貨として兌換券を発行する「ポンド為替の本位制」=金為替本位制)。

本位貨幣の切り替えによって日本は、「世界の銀行家」「世界の手形交換所」になりつつあったイギリスを中心にする国際金融決済システムの利用、日露戦争での戦費調達(多額の外債発行)、対日投資の拡大など、金本位制のメリットを享受することになる。

・以上を要約すると、日清戦争後の日本は、藩閥政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換(財政と公共投資が膨張)することになる。さらに、懸案であった各種政策の多くが実行され、産業政策(海運業振興策など)や金融制度(金本位制に移行・日本勧業銀行など特殊銀行の相次ぐ設立)や税制体系(新税導入・たばこ専売制)など、以後の政策制度の原型が作られることとなる。

〇 賠償金の使途

・1896年(明治23年)3月4日、清の賠償金と遼東半島還付報奨金を管理運用するため、償金特別会計法が公布された。1902年(明治35年)度末現在、同特別会計の収入総額が3億6,451万円になっていた。内訳は、賠償金が3億1,107万円 (85.3%) 、還付報奨金が4,491万円 (12.3%) 、運用利殖・差増が853万円 (2.4%) であった。また、同特別会計の支出総額が3億6,081万円で、差し引き370万円の残高があった。

・支出の内訳は、日清戦争の戦費(臨時軍事費特別会計に繰入)が7,896万円21.9%、軍拡費が2億2,606万円62.6%(陸軍5,680万円15.7%、海軍1億3,926万円38.6%、軍艦水雷艇補充基金3,000万円8.3%)、その他が15.5%(製鉄所創立費58万円0.2%、運輸通信費321万円0.9%、台湾経営費補足1,200万円3.3%、帝室御料編入2,000万円5.5%、災害準備基金1,000万円2.8%、教育基金1,000万円2.8%)であった。このように清の賠償金などは、戦費と軍拡費に3億502万円84.5%が使われた。

・なお、1896年度から1905年度の軍拡費は、総額3億1,324万円であった(ただし第三期の海軍拡張計画を含まない第一期と第二期の計画分)。

・使途の構成比は、陸軍が32.4%(砲台建築費8.6%、営繕と初年度調弁費16.0%、砲兵工廠工場拡張費5.8%、その他1.9%)、六六艦隊計画を立てた海軍が67.6%(造船費40.0%、造兵費21.2%、建築費6.4%)。また財源の構成比は、清の賠償金・還付報奨金が62.6%、租税が12.7%、公債金が24.7%であった。

13.3)清の戦後

・西洋列強から大国と認識されていた清が日本に敗れたことは、東アジアの国際秩序をゆるがす一大事件であった。日清戦争によって列強は、清への認識をそれまでの「眠れる獅子」といった大国的なものから改めることになる。

・その清は、戦費調達と賠償金支払いのために列強から多額の借款(関税収入を担保にする等)を受け、また良港など要衝のいくつかを租借地にされて失った。敗北は洋務運動の失敗を意味し、対外的危機が高まる中、いわゆる変法派により、日本の明治維新に倣った変法自強運動が唱えられ、康有為らは明治維新をモデルとして立憲君主制に基づく改革を求める上奏を行った。

・1898年(光緒24年)、光緒帝が変法派と結び、急激な変革(戊戌の変法)が行われつつあったものの、失敗した(戊戌の政変)。一方、1890年代、孫文らは共和制革命を唱え、日本、アメリカなどで活動した。1890年には輔仁文社が香港で設立され、孫文は1894年にハワイで興中会を結成した。

1895年に武装蜂起に失敗、日本に亡命。日清戦争以降増加していた日本への留学生は1904年には2万人を越え、当時の留学生(章炳麟、鄒容、陳天華など)の間では革命思想が浸透した。1900年(光緒26年)の義和団の乱では、清が宣戦布告をした各国の連合軍に首都北京を占領される非常事態になり、国権の一部否定をふくむ北京議定書を締結するなど大きな代償を払った。さらに、南下政策をとるロシアの満洲占領をまねいた。

・以上のように清は、日清戦争での敗戦を契機として半植民地化が急速に進み、最終的に滅亡(辛亥革命)することとなる。

(2)北清事変(義和団の乱)(明治33年6月~34年9月)

(引用:Wikipedia)

1)概要

天津の戦い(引用:Wikipedia)

・義和団の乱は、1900年に起こった、中国清朝末期の動乱である。義和団事件・義和団事変・北清事変・清国事変との呼び方もあり、中国では戦争が起こった年の干支から庚子事変とも言われる。

・当初は義和団を称する秘密結社による排外運動であったが、1900年に西太后がこの反乱を支持して清国が6月21日に欧米列国に宣戦布告したため国家間戦争となった。

・だが、宣戦布告後2か月も経たないうちに欧米列強国軍は首都北京及び紫禁城を制圧、清朝は莫大な賠償金の支払いを余儀なくされる。

・この乱の後、西洋的方法を視野に入れた政治改革の必要を認識した西太后は、かつて自らが失敗させた戊戌の変法を手本としたいわゆる光緒新政を開始した。

2)背景

義和団のメンバー 1900-1904年の東アジア時局図 義和団の檄文

(引用:Wikipedia)

2.1)清末におけるキリスト教の布教活動

・中国にキリスト教が伝来したのはかなり古いが、慣習・慣行の違い等から多くの信者を獲得することなく清末にいたった。しかしこうした事態に変化をもたらしたのが、相次ぐ西欧列強との戦争とその後の不平等条約締結である。

・それまで布教活動は条約港に限り認められていたが、アロー号戦争(第二次アヘン戦争)後結ばれた天津条約では、清朝内陸への布教を認める条項(内地布教権)が挿入されており、以後多くの外国人宣教師が内地へと入っていった。この結果、キリスト教は次第に信者を獲得していく。

2.2)仇教事件の発生

・外国人宣教師たちは、宗教的信念と戦勝国に属しているという傲岸さが入り交じった姿勢で中国社会に臨み、その慣行を無視することが多く、しばしば地域の官僚・郷紳(社会的・文化的地位を有する人)と衝突した。

・そしてさらに事態を複雑にしたのは、ライス・クリスチャン(キリスト教会の飯を食う者)の存在である。飢饉などの天災により寄る辺をなくした民衆などは宣教師の慈善活動に救いを見出し、家族ぐるみ・村ぐるみで帰依することもあった。

・また当時中国の内部対立の結果、社会的弱者となった人々も庇護を求めて入信し、クリスチャンの勢力拡大に寄与した。たとえば南方では、現地人と客家(客家語を共有する漢民族の一支族)がしばしば対立して土客械闘(客家と本地人との対立)という争いを起こしていたが、地方官は客家を弾圧することが多く、救いを求めて客家が一斉にキリスト教に入信するようなことがあった。

・さらに最近の研究では、後に述べるように義和団の母胎となったと言われてきた白蓮教徒も、官憲の弾圧から逃れるために、その一部がキリスト教に入信していたことも分かってきた。対立の構図は決して単純なものでは無かったのである。

・外国人宣教師やその信者たちと、郷紳や一般民衆との確執・事件を仇教(教案)事件(清代に発生した反キリスト教事件)という。具体的には信者と一般民衆との土地境界線争いに宣教師が介入したり、教会建設への反感からくる確執といった民事事件などから発展したものが多い。

・1860年代から、史料には「教案」の文字が見られはじめ、1890年代になると主に長江流域で多発するようになる。事件の発生は、列強への反感を次第に募らせていった。何故なら、布教活動や宣教師のみならず、同じ中国人であるはずの信者も不平等条約によって強固に守られ、時には軍事力による威嚇を用いることさえあったため、おおむね事件は教会側に有利に妥結することが多かったからである。

・地方官の裁定に不満な民衆は、教会や神父たち、信者を襲い、暴力的に解決しようとすることが多かった。太平天国平定の功労者であった曾国藩ですら、もし外国人の方に非があったとしても、公文書に記載し事を大きくしてはならないと述べたという。民衆の間には外国人は官僚より三等上という認識が広がっていった。

・こうした対立に、異文化遭遇の際に起こりがちな迷信・風説の流布が拍車をかけた。当時、宣教師たちは道路に溢れていた孤児たちを保護し、孤児院に入院させていたが、それは子供の肝臓を摘出し、薬の材料にするためだといった類のものである。仇教事件の頻発は、一般民衆の中に、西欧及びキリスト教への反感を醸成し、外国人に平身低頭せざるを得ない官僚・郷紳への失望感を拡大させたといえる。

2.3)義和団の台頭-山東省の状況-

・乱の主体となった義和団は山東省で発生した。19世紀末、山東省ではドイツの進出が目立つようになり、それに伴い仇教事件が頻発するようになった。

・ドイツは、山東省を国家権益の観点のみならず、孔子の生地である曲阜がありキリスト教布教の観点からも特に重視していた。そして山東省における熱烈な布教活動はその反動として民衆の排外的な感情を呼び起こし、時を追うごとに高まっていったのである。

・義和団は、 太平天国における拝上帝会(太平天国の前身)のようにその起源を単一のものに特定できない。そのためもあって白蓮教的な拳法に由来するという説と、団練(清代の地方民兵制度)という地方官公認の自警団に求める説とがある。以下は日本及び中国で比較的支持されている説に基づく。

・山東には元々大刀会(清代に発生した民間の自衛組織)という武術組織があった。この会は初め盗賊を捕まえて役所に突き出すなど、郷土防衛や治安維持を担った自警団的性格をもっていた。やがてカトリック信者と一般民衆との土地争いに介入。

・1897年にカトリック側を襲撃し、教会の破壊やドイツ神父2名の殺害を決行した(曹州教案)。こうした動きに対してのドイツの抗議をうけた清朝が弾圧し、一旦鳴りを潜めるようになる。しかし1899年になると山東省の西北方面に勢力を拡大し、そのころ神拳という一派と融合していった。

山東省(引用:Wikipedia)

・また山東の別の箇所でも、在地の武術組織とキリスト教が対立する事件が発生した。例によって、教会建設に端を発する土地争いの裁判で不利な判決を言い渡された一般民衆が、梅花拳という拳法の流派に助けを求めたのが、きっかけである。

・梅花拳はその流派を三千人ほど集め、1897年に教会を襲撃した。その後、歴史ある梅花拳全体に累が及ぶのを避けるため、「義和拳」と改名した。これは反キリスト教を核に梅花拳以外の人々も多く参加し始めた状況に対応する意味もあった。反キリスト教運動が広がりを見せる中で、各地のグループが次第に統合していき、義和拳となったのである。

・以上に挙げた武術組織は、極めて強い宗教的性格を有し、内部ではシャーマニズム的な儀式も持っていた。そうした組織の崇拝する神は、齊天大聖(孫悟空の神格化)や諸葛亮、趙雲など(庶民の娯楽の『西遊記』、『三国志演義』から神格化されたもの)であった。

・義和団では、神が乗り移った者は、刀はおろか銃弾すら跳ね返すような不死身になると信じられていた。義和拳の勢力拡大は燎原の野火の如く急激であったが、それには地方大官が取り締まりに消極的だったことも一因である。

・山東巡撫毓賢は、義和拳の攻撃対象がキリスト教関連施設に限定されていることをもって、彼らに同情的で、義和拳を取り締まろうとした平原県知県蒋楷を逆に罷免し、義和拳を団練として公認しようとすらした。「義和拳」が「義和団」と呼ばれるようになるのには、こうした背景があったのである。1899年末、毓賢は欧米列強の要求によって更迭され、かわって袁世凱が赴任し義和団を弾圧した。しかしそれは山東省外への義和団拡大をもたらす結果となった。

3)義和団、北京へ

3.1)「扶清滅洋」と清朝の宣戦布告

〇 義和団の動き

・山東省から押し出された義和団は直隷省(現在の河北省と北京)へと展開し、北京と天津のあいだの地帯は義和団であふれかえる事態に至った。直隷省は山東省以上に、失業者や天災難民が多くおりそれらを吸収することによって義和団は急速に膨張した。そして外国人や中国人キリスト教信者はもとより、舶来物を扱う商店、はては鉄道・電線にいたるまで攻撃対象とし、次々と襲っていった。そのため北京と天津の間は寸断されたのも同然となる。

・当時の義和団にはいくつかのグループがあり、有名な指導者には王成徳や宋福恒、張徳成といった人々がおり、各々が数千人の義和団をまとめていた。変り種としては、女性だけを成員とする義和団もあった。「紅灯照」である。その首領は「黄蓮聖母」といい、元は売春婦だったとも言われる。

・首都北京近辺における義和団の横行を許したのは、義和団の強大化だけが原因ではない。西欧列強の強い干渉によって清朝は鎮圧を行おうとしたが、義和団の「扶清滅洋」(清を扶〔たす〕け洋を滅すべし)、あるいは「興清滅洋」(清を興〔おこ〕し洋を滅すべし)という清朝寄りのスローガンに対し、さきの毓賢同様同情を示す大官が複数おり、徹底した弾圧には至らなかった点も原因のひとつである。

・列強を苦々しく思っていた点は西太后以下も同じであり、義和団への対処に手心を加えることとなった。一説にはおよそ20万にのぼる義和団が北京にいたという。

・こうして義和団が我が物顔で横行するようになり、しばらくすると、不測の事態が発生し清朝を慌てさせた。1900年6月10日、20万人の義和団が北京に入城する。

・甘粛省から呼ばれて北京を警護していた董福祥配下の兵士に日本公使館書記官の杉山彬が殺害され、6月20日にはドイツ公使クレメンス・フォン・ケッテラーが義和団に殺害された。

〇「宣戦布告」への過程

義和団の兵士 (引用:Wikipedia) 天津の義和団

・義和団の源流は何かという問題と並んでよく論じられるのが、清朝の列強への「宣戦布告」である。この決定は義和団及び列強連合軍に対しどう対処するかについて、4度御前会議が開かれた末、決定された。

・この火を見るより明らかな無謀な決定は何故出されたのだろうか。激昂に駆られた感情的な側面があるのは確かであるが、それのみを重視して「宣戦布告」=狂気の選択といったような不可知論的説明は歴史学では採らない。「宣戦布告」のいくつか理由について以下に列挙する。

① 大沽砲台問題 ー 最も決定的だったのは大沽砲台問題といわれる。大沽砲台とは海河河口に備えられており、北京や天津へと遡航する艦船への防御の要となる砲台であった。それが5月20日の時点で列強への引渡しを求められ、なおかつ清朝側が拒否後攻め落とされた。交戦状態でもないにもかかわらず、また義和団に占拠されていたのでもないにもかかわらず、列強がこの挙に出たことが、清廷内の排外主戦派を勢いづかせ、西太后の決心を促した。

さらに言えば、これ以前からあった仇教事件のような列強の司法への介入、山東巡撫の更迭要求等のいくつもの列強の圧力、すなわち「累朝の積憤」(積もり積もった怒り。剛毅の言)が次第に清朝を「宣戦布告」へと追いやったと言える。

②「照会」問題 - この「照会」とは列強が西太后に引退を求めたとされる文書であり、これを見て激昂した彼女が宣戦を決めたという。しかし実はこの「照会」は偽物であった。

清朝主戦派の誰か、端郡王載漪一派と目されている、によって捏造されたと考えられているが、それは煮え切らない態度を示す西太后の背中を押すためだったと考えられている。

③ 清朝内の権力争い - 清廷内には戊戌変法を支持した光緒帝を廃位しようとする計画が進められていた。その障害となったのが、列強と李鴻章や一部の親王であり、それらを排除するために義和団を利用したという。つまり列強に対しては義和団をあてる一方で、列強に妥協的だという理由で李鴻章らを媚外として批判したのである。

・6月21日の宣戦布告に先だって、最高権力者であった西太后は「中国の積弱はすでに極まり。恃むところはただ人心のみ」と述べたといわれる。

3.2)8ヵ国連合軍の派遣

〇 第一次連合軍の派遣

1900年に日本で描かれた、連合軍将兵の軍装(引用:Wikipedia)

・北京駐在公使の要請を受けて、五月末より列強の連合軍は、軍事介入を計画していた。六月初旬にはイギリス海軍中将シーモア率いる連合軍約2000名が北京を目指したが、義和団によって破壊された京津鉄道(北京-天津間)を修繕しながら進軍したため、その歩みは遅く、また廊坊という地では義和団及び清朝正規兵、董福祥の甘軍によって阻まれ、天津への退却を余儀なくされた。

・つまり清朝の宣戦布告以前より、列強は中国に軍隊を派遣し義和団掃討作戦を実施していたことになる。6月17日、天津にある大沽砲台の攻撃について、清朝は「無礼横行」と非難し、宣戦布告をする重要な動機のひとつとなった。

〇 第二次連合軍の編成と日本軍の参戦

(左)イギリス軍による寺院の焼き討ち(山海関)1900年当時の絵 (右)連合軍の兵士。左から、イギリス、アメリカ、ロシア、イギリス領インド、ドイツ、フランス、オーストリア=ハンガリー、イタリア、日本。

(引用:Wikipedia)

・義和団鎮圧のために軍を派遣した列強は8ヵ国あり、その内訳はイギリス・アメリカ・ロシア・フランス・ドイツ・オーストリア=ハンガリー・イタリアと日本である。総司令官にはイギリス人のアルフレッド・ガスリーが就任した。

・総勢約2万人弱の混成軍であったが、最も多くの派兵をおこなったのは日本とロシアであった。これは日露以外の各国は、それぞれが抱える諸問題のため多くの兵力を中国に送る余裕が無かったことに起因する。

・特にイギリスは南アフリカでオランダ系移民の子孫らの国であるオレンジ自由国及びトランスヴァール共和国との間で戦争状態(ボーア戦争)にあったため、多くの兵力を送る余裕がなく、日本に派兵を要請したことも日本の大量派兵の一因である。また、アメリカ合衆国は米比戦争を戦っていたため、イギリスと同様に派兵は少数にとどまった。

・日本軍は陸軍大臣桂太郎の命の下、第五師団(およそ8,000名)を派兵し、その指揮は福島安正に委ねられた。彼は英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・中国語に堪能で、当時ロシアや清朝を調査する旅行から帰国したばかりであったが、その経験を買われて指揮官に据えられたのである。

・この日本軍派兵には様々な思惑が込められていた。公使館の保護は無論であるが、中国における日本の権益拡大や、清朝を叩くことで朝鮮半島における日本のアドバンテージを確立すること、日本についで大軍を送っていたロシアへの牽制、列強側に立って派兵することで「極東の憲兵」としての存在感を誇示し、将来的な不平等条約改正への布石とするなどが主要な目的であった。

日本の海軍陸戦隊(引用:Wikipedia)

〇 戦争の推移

・連合軍の最初の正念場は大沽砲台・天津攻略戦であった。租界を攻撃していた清朝の正規軍、聶士成の武衛前軍や馬玉崑率いる武衛左軍と衝突したが、戦闘は連合軍が清朝側を圧倒した。結果聶士成を戦死せしめ、数日後の7月14日には天津を占領するに至る。 直隷総督裕禄は敗戦の責を取って自殺した。天津城南門上には、およそ4,000名の義和団・清朝兵の遺体があったという。

・そして8月4日には、連合軍は北京に向けて進軍を開始したが、各国の足並みが揃わず歩みが遅かった。軍事作戦上の齟齬や各国軍の戦闘への積極性の違いも原因であったが、そもそも北京に早く到達すべきかどうかという根本的な点でも、意見の一致を見ていなかった為である。

・イギリスや日本が、北京の公使館を少しでも早く解放すべきと主張する一方で、北京進攻はかえって公使館に対する清朝・義和団の風当たりを強くするという意見もあったのである。また義和団による清朝の混乱をさらに拡大させることで、一層大きな軍事介入を画策する国まであった。

・いずれにしても連合軍の歩みは緩慢であったため、それだけ北京で救援を待つ人々に苦汁を強いることになり、後々批判されることになる。

〇 義和団・清朝軍の軍事能力について

・激戦はいくつかあったが、連合軍は全体的にみて苦戦したというわけではなかった。清朝軍と義和団は、連合軍と比べ圧倒的な兵数を有していたものの、装備という点で全く劣っていたためである。例外は大沽砲台や聶士成の武衛前軍、馬玉崑率いる武衛左軍といった近代化部隊であったが、これらすら兵器の扱いに不慣れな兵士が多かったために、効果的な運用ができなかったという。

・中には「所々ニ於ケル自己ノ弾薬ノ破裂ハ、遂ニ抵抗シ得サルニ至ラシメタリ。敵(清朝兵:加筆者)ノ死屍七八百ハ砲台内ニ横タワレリト云フ」(大沽砲台の攻防についての日本軍の批評)とあるように、訓練不足のため近代兵器を活用できず、暴発などで自滅した例も有った。

・義和団に至ってはその装備していた武器は刀槍がほとんどで、銃器を持った者など僅かしかいなかった。また軍隊組織としてみた場合、義和団は言うに及ばず、清朝軍すら全体を統括指揮する能力に欠けており、その点も前近代的であると日本軍からは評されている。

・しかし日本軍も彼らを決して侮っていたわけではなく、「彼等ノ携帯兵器多クハ清国在来ノ刀・槍・剣、若クハ前装銃ニシテ、皆取ルニ足ラサルモノナリシモ、能ク頑強ノ抵抗ヲ為シ、我兵ヲ苦メタル勇気ハ称スルニ余リ有リ」という声もあるように、士気はすこぶる高かったようである。

・ただ作戦・装備が劣る点を士気によって補おうとする姿勢は、多くの犠牲を生むことになり、この戦乱の死傷者の多くは義和団あるいは清朝軍の兵士で占められた。

〇 北京進攻

紫禁城内の連合軍(引用:Wikipedia)

・8月14日、連合軍は北京攻略を開始し、翌日陥落させた。北京には八旗(清代に支配階層である満洲人が所属した社会組織・軍事組織)や北洋軍ほかおよそ4万人強の兵力が集められたが、さきに天津から進攻する連合軍との戦いで敗れ、戦死あるいは戦意喪失による逃亡によって城攻防戦の際にはすでに多くの兵が失われていた。この北京占領以後、およそ1年間に及ぶ占領体制が布かれることになる。

・占領直後から連合軍による略奪が開始され、紫禁城の秘宝などはこれがきっかけで中国外に多く流出するようになったと言われる。連合軍の暴挙によって王侯貴族の邸宅や頤和園などの文化遺産が掠奪・放火・破壊の対象となり、奪った宝物を換金するための泥棒市がたつほどであった。

・日本軍は他国軍に先駆けて戦利品確保に動き出し、まず総理衙門と戸部(財務担当官庁)を押さえて約291万4800両の馬蹄銀や32万石の玄米を鹵獲した。そのためか列国中戦利品が最も多かった。これは後述する情報将校、柴五郎の指示に拠るものである。

〇 西安蒙塵

・なお、西太后は北京陥落前に貧しい庶民に扮して脱出し、途中山西省大同などに寄りつつ10月西安に辿り着いた。彼女はアロー戦争の時にも、熱河に逃げているので生涯で二度も都落ちをしたことになる。都落ちに際しては甥である光緒帝も同行させたが、その愛妃珍妃については宦官に命じて紫禁城寧寿宮裏にある井戸に落とし殺害させている。

・光緒帝を同行させたのは北京に残しておくことで列強を後ろ盾にした皇帝親政が復活する可能性を彼女が恐れたためであり、珍妃の殺害を命じたのは、彼女が光緒帝の寵愛を独占していたことや、若き日の西太后に似ており後々第2の西太后となることを危惧したことが原因であったと言われる。なお珍妃の遺体を井戸から引き上げ弔ったのは日本軍であった。

・連合軍の北京占領はおよそ1年続いたが、それを嫌って西太后は帰ろうとしなかった。1年ほどの西安滞在後、1902年1月鉄道を利用して帰京した。この時初めて彼女は鉄道に乗ったのだと言われている。下に掲げる「東南互保」の図に西太后・光緒帝の逃走と帰還の経路を載せる。

3.3)北京籠城

〇 籠城の開始

・清朝の宣戦布告は、清朝内に在住する外国人及び中国人クリスチャンの孤立を意味するも同然であった。特に北京にいた外国公使たちと中国人クリスチャンにとっては切迫した事態を招来した。当時紫禁城東南にある東交民巷というエリアに設けられていた公使館区域には、およそ外国人925名、中国人クリスチャン3000名ほどの老若男女が逃げ込んでいた。しかし各国公使館の護衛兵と義勇兵は合わせても481名に過ぎなかったという。

・6月19日に24時間以内の国外退去命令が伝えられ、翌日から早速攻撃が開始された。以後8ヵ国連合軍が北京を占領する8月14日までのおよそ2か月弱、籠城を余儀なくされるのである。ちなみに籠城した人の中には、中国研究者として名高いペリオ(フランスの著名な東洋学者で、中央アジアの探検家)や海関の総税務司として長年中国に滞在していたロバート・ハート、『タイムズ』通信員のG.E.モリソン、服部宇之吉(中国哲学者)、狩野直喜(中国学者・歴史学者)、古城貞吉といった有名人も含まれていた。

〇 柴五郎

北京籠城の指揮を執った柴五郎(陸軍中佐当時)(引用:Wikipedia)

・この籠城にあって日本人柴五郎の存在は大きく、籠城成功に多大な寄与をしたと言われる。柴五郎は当時砲兵中佐の階級にあり、北京公使館付武官として清朝に赴任していた。

・籠城組は各国の寄り合い所帯であったため、まず意思疎通が大きな問題となったが、英語・フランス語・中国語と数か国語に精通する柴中佐はよく間に立って相互理解に大きな役割を果たした。

・また、この籠城組の全体的な指導者はイギリス公使クロード・マクドナルドであったが、籠城戦に当たって実質総指揮を担ったのは柴五郎であり(各国中で最先任の士官だったため)、解放後日本人からだけでなく欧米人からも多くの賛辞が寄せられている。

〇 中国人クリスチャンたち

・またこの北京籠城は、中国人対外国人という単純な図式で捉えることはできないであろう。上で触れているように、公使館区域には中国人クリスチャンも多く逃げ込んできており、彼らが籠城の上で多くの重要な役割を果たしたことは否定できない。

・彼らは戦闘は無論、見張りや防衛工事、消火活動、負傷者の救護、外(連合軍)との秘密の連絡をこなし、柴五郎も「耶蘇教民がいてわれわれを助けなかったならば、われわれ小数の兵にては、とうてい粛親王府は保てなかったかと思われます」、「無事にあの任務を果たせたのも信用し合っていた多くの中国人のお陰でした。そのことを明らかにすると、彼らは漢奸として、不幸な目にあうので、当時は報告しませんでした」と回顧している。

・すなわち日本人や欧米人、中国人が団結し、大きな軋轢がなかったことこそが籠城を支えた、少なくとも内からの瓦解を防いだと言っても過言ではない。

〇 清朝の交戦姿勢

義和団の乱時の東交民巷2か月弱の防衛線の変化も示す(引用:Wikipedia)

・しかし籠城を成功させた最も大きな理由は、清朝の不徹底な交戦姿勢にあった。西太后の命により「宣戦布告」したものの、当初から列強に勝利する確信は清朝側に無かった。

・少なくとも栄禄ら戦争消極派はそう考えていた。したがって敗戦後の連合軍の報復を考慮したとき、公使館に立てこもる人々を虐殺することに躊躇を覚えていたのである。

・柴五郎らもその辺の温度差を敏感に感じ取っており、柴は董福祥の甘軍は真剣に包囲殲滅を目指しているが、栄禄直轄の部隊は銃撃するものの突撃などは少なかったと解放後に述べている。

・右(上)略図にあるように、防衛線は粛親王府やフランス公使館方面が徐々に後退しているものの、各国公使の家族が避難していたイギリス公使館側の防衛線にはほとんど変化がない。

・柴同様籠城していた西徳二郎公使が「清国政府としてはそれまでの決心がない」というように、清朝側も公使団の扱いに困惑し、非情な決断をしかねたという背景が2か月の籠城戦にはあった。あるいは清朝内の徹底抗戦派と和平派の綱引きの間に公使館は置かれていたといえる。

・近年の研究には、公使館の人々を人質として生かし、列強との外交交渉を有利に運ぶ材料として清朝が考えていたという主張をするものもある。

・なお、北京に籠城して無事だったのは、公使館区域だけではない。キリスト教教会である北堂(西什庫教会)でも欧米人たちが籠城しており、支えきっている。

〇 籠城の終焉

・清朝軍によって襲撃・夜襲を仕掛けられることはあったものの、時折休戦が差し挟まれ、その間公使団と清朝とは話し合いをもったため、休息することが可能であった。

・特に7月17日以降から北京陥落の数日前までは、比較的穏やかな休戦状態が維持継続され、尽きかけた食料・弾薬を調達することもできた。8月11日から14日までは再び清朝軍の攻勢が強まったが、8月14日の午後ついに援軍が来て2か月弱の籠城戦は終わりを告げた。

・この籠城戦において、どの国も犠牲者を出した。籠城を余儀なくされた外国人は925名に上るが、戦死者は20名ほどであった。日本人は攻撃の激しかった粛親王府防衛を受け持っていたため、各国の中で最も死者率が高かった。中国人クリスチャンは、18名が亡くなっている。

4)「東南互保」と北京議定書

4.1)「東南互保」宣言

東南互保形勢図と西太后蒙塵行(引用:Wikipedia)

・西太后が「宣戦布告」の上諭を出して列強への態度を明確化した頃、両江総督劉坤一や湖広総督張之洞、両広総督李鴻章ら地方の有力官僚らは、この上諭を偽詔とした上で従わない旨宣言し、そして義和団の鎮圧に動いた。また列強各国領事と「東南互保」(南方各省が中央政府の命令に背いて、外国との開戦を拒否した事件)という了解を結び、義和団の騒擾を中国北部に限定するようし向けた。

・具体的には、盛宣懐や張謇が地方大官と各国領事の間を奔走し、「保護南省商教章程」9か条と「保護上海租界城廂章程」10か条を結び、外国人の生命及び財産を列強が進攻しない限り保護することを確約した。この「条款」は中国東南に位置する地方の総督や巡撫といった大官と列強との利害が一致したため成立した。いわば、清朝の地方の大官僚たちが結託して地方の利害を優先させ、義和団の影響が及ばないよう先手をうったといえる。

・これは明らかに西太后の命に背くものであったため、剛毅らは弾劾上奏を行ったが、西太后は特段処分を下さなかった。それは西太后の保険であったためである。つまり列強との戦争の雲行きが怪しくなった場合に備え、「東南互保」を暗黙裡に認め、敗戦の総責任を負うことを求められないようにした政治的駆引きの一つであった。実際後述するように西太后は、義和団の乱に関して何ら責任追及を受けていない。

4.2)北京陥落以後

・地方の有力官僚たちは乱が終息すると、直ちに列強との関係改善に乗り出した。

・例えば北京議定書締結直前の1901年8月には、2か月前まで北京で日本軍を率いていた福島安正が日本の軍部の意向で中国東南に派遣され、張之洞・王之春(安徽巡撫)・恩寿(江寧布政使、療養中の劉坤一の特使)らと日本との軍事協力について協議している。

・その結果、同年11月に仙台市で開かれた日本の陸軍大演習には、張之洞や劉坤一らの命を受けた清国文武官90名(主に中国東南の総督・巡撫の官員)が演習視察のために派遣されている。

〇「扶清滅洋」から「掃清滅洋」へ

・北京の陥落後しばらくして、清朝の姿勢は180度転換した。すなわち8月20日に己を罪する詔を出し、義和団を「拳匪」あるいは「団匪」と呼び反乱軍と認定した。

・以後義和団は清朝をも敵にまわし戦闘せざるを得なくなる。それまで「扶清滅洋」を旗印にしていた義和団は、清朝に失望し「掃清滅洋」と変えるに至った。これは後述する北京議定書によって過大な賠償金を強いられることになった清朝が、その負担を庶民に転嫁せざるを得なくなったことも大きな理由である。

〇義和団の鎮圧

・北京占領後の1900年9月に、連合軍にドイツからヴァルダーゼー元帥率いる数万人の兵力が増強され、彼が連合国総司令官になると、北京周辺の度重なる懲罰的掃討作戦を展開した。各国を合わせると計78回に及ぶ義和団残党狩りが行われ、それは山海関や保定、山西省と直隷省との境界線付近まで含む広大な範囲にわたった。特に多くの掃討戦を行ったのはドイツであって、約半分を占めている。

・またロシア帝国軍はこの時満州占領を企図して進駐した。6月に義和団がアムール川沿いのロシアの街ブラゴヴェシチェンスクを占領すると、報復としてロシア領内にあった中国人居住区である江東六十四屯を崩壊させ、さらに南へ軍を進め東三省(満州)一帯を占領した。

・これが後々日露戦争の導火線の一つとなった。右表(略)に明らかなように、実は北京陥落以後の方が投入された兵力は多く、最大71,920名に上る。義和団の乱後の清朝における勢力扶植に努めるためであった。

〇 義和団の乱における死傷者数

・連合軍は上記のように多くの兵力を投入したが、どの程度の死傷者を出したのであろうか。日本軍の計算に依れば、全期間にわたる死者数は757名、負傷者数は2,654名とされている。ちなみに最も多くの死傷者を出したのは日本であった(死者349名・負傷者933名)。

・また清朝や義和団によって殺害された人々は宣教師や神父など教会関係者が241名(カトリック53人+プロテスタント188人)、中国人クリスチャン23,000人といわれる。

・一方清朝や義和団側の死傷者は統計としては正確性を欠かざるをえないが、上で引用したように天津城攻防戦だけで4,000名ほどの遺体があったと日本軍が書いていることから考えて、1年ほどの戦争期間に多大な死傷者を出したことは容易に想像できる。

4.3)北京議定書

北京議定書(引用:Wikipedia)

・西太后は北京から逃走する途中で義和団を弾圧する上諭を出したが、同時に列強との和議を図るよう李鴻章に指示を出した。

・その時、後々有名となる次のことばを用いている。「中華の物力を量りて、與国の歓心を結べ」(「清朝の〔そして西太后の〕地位さえ保証されるなら金に糸目はつけるな)。

・列強との交渉は慶親王奕劻及び直隷総督兼北洋大臣に返り咲いた李鴻章が担ったが、敗戦国という立場上列強の言いなりとならざるを得ず、非常に厳しい条件が付せられた。またそれは西太后の地位を守るための代償という意味合いもあった。

・義和団の乱の責任は端郡王載漪や剛毅ら数人の重臣と地方官僚50人ほどに帰せられ、処刑もしくは流刑を言い渡された。

・1901年9月7日に締結された条約中、もっとも過酷だったのは賠償金の額であった。清朝の歳入が8,800万両強であったにもかかわらず、課された賠償金の総額は4億5,000万両、利息を含めると9億8,000万両にも上った。このしわ寄せは庶民にいき、「掃清滅洋」という清朝を敵視するスローガンは、義和団以外にも広がりを見せるようになる。

※北京議定書の内容(要旨)

1)義和団に殺害されたドイツ公使と日本書記官に対する清朝要路者の弔問(ドイツ公使には皇弟醇親王載灃、日本書記官には戸部待郎那桐)と十分な賠償、さらに光緒帝本人の哀悼の意の表明。ドイツ公使に対する記念碑の建設。

2)外国人殺害のあった市府は5年間科挙の受験を禁止する。

3)清国の武器弾薬及び武器弾薬の原料の輸入を禁止する。

4)清国は、賠償金として4億5000万両を銀で列国に支払う。この賠償金は年利4パーセントとし、39年間の分割払いとする。

5)各国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、各国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、兵営を設置することを許可し、公使館を防御できる状況におく。

6)大沽砲台および、海岸から北京までの自由交通の妨げとなる砲台をすべて撤去する。

7)清国は、列国の海岸から北京までの自由交通を阻害しないために、列国が同間の各地点を占領する権利を認める。その地点は、黄村・楊村・廊坊・天津・軍糧城・塘沽・蘆台・唐山・灤州・昌黎・秦皇島及び山海関とする。

8)清国政府は、以下の上諭を各市府に向けて公布すること。

①排外的団体に加入することを禁止する。禁を犯すものは死刑。

②地方長官及びその配下の官吏は、自らの地域の秩序に責任があり。もし排外的紛争の再発その他の条約違反が発生し、その鎮圧をしなかったり犯罪者を処罰しなかったら、その官吏を罷免する。また、再雇用も恩典もその後受けることはできない。

9)清国政府は、列国が有用と認める通商及び航海条約の修正ならびに、通商上の関係を便利にするための通商条項の内容の変更について今後検討する。

10)総理各国事務衙門を廃止し、外務部(中国語版)を新設する。なおその際、外務部を六部の上位とすること。

11)ロシア、ドイツ、オーストリア=ハンガリー、イタリア、ベルギーの天津租界の設定。

5)影響

5.1)中国国内

① 総理衙門の廃止と外務部の創設

・これらは北京議定書に盛り込まれているように、列強各国の強い意向によって実現したものである。アロー戦争以後清朝の外交を担ってきた総理衙門が清朝官庁内で次第に地位低下したことに不満を覚えた諸外国が、清朝に外交を重視するよう求めた結果、総理衙門を廃止し外務部をつくらせるに至った。

・なお外務部は他の官庁より上位の組織であるとされた。

② 光緒新政の開始

・北京に帰った西太后は排外姿勢を改め、70歳近い年齢でありながら英語を習い始めるなど、西欧文明に寛容な態度を取り始めた。その最も典型的な方針転換はいわゆる光緒新政を開始したことである。

・これは立憲君主制への移行・軍の近代化・経済振興・科挙廃止を視野に入れた教育改革を目指すもので、方向性は数年前西太后が取り潰した康有為らの戊戌変法と同じものであった。これには剛毅など西欧化に対し強く反対していた保守勢力が、北京議定書によって一掃されたことも大きく影響している。

③ 聶士成の武衛前軍等の北洋軍壊滅による袁世凱台頭

・義和団の乱において直隷総督配下の近代化軍隊は連合軍に敗れて大きな打撃を受けたが、袁世凱の軍だけは義和団をたたくのみで、直接列強との戦争に参加しなかったためほとんど無傷であった。そのため清朝内で隠然たる影響力を持つに至る。

・同時期、李鴻章や劉坤一、栄禄といった清朝の実力者が次々と死去するという「幸運」もあって、清朝一の精鋭部隊を率いる袁世凱は、それを政治資本として有効に活用していった。それはやがて袁世凱を李鴻章の後任として直隷総督へと出世させ、さらに辛亥革命後の中華民国大総統、中華帝国皇帝(洪憲帝)へと押し上げる原動力となった。

・付言すれば、漢民族である袁世凱が衰退した清朝にあって最強兵力を保持し続けること自体が、やがて満漢対立という民族間の軋轢を増す不安定要因となっていった。

④ 中国の半植民地化

・北京議定書によって、北京や天津に外国の駐兵権を認め、また巨額の賠償金によって外国による財政支配(海関税・常関税・塩税が支払われるまでの担保として押さえられた)を受容せざるを得なくなった清朝、そして中華民国は、もはや独立国としての体裁をなさず、「半植民地」ともいうべき状態に陥った。

・北京における駐兵権容認はやがて盧溝橋事件の引き金ともなるのである。

⑤ 清朝への不信増大

・最も大きな影響は、民衆の不平不満の矛先が列強よりもむしろ清朝自体に向けられるようになったことであろう。それは清朝滅亡のカウントダウンが開始されたことと同義であった。列強への「宣戦布告」の際には「現在我が中国は積弱極まった。頼るところは最早人心のみ」と述べながら、北京陥落後あっさり義和団を切り捨てた清朝・西太后の姿勢は大きな失望を一般民衆に与えた。

・さらに北京議定書によって定められた巨額の賠償金を支払うために、過大な負担を民衆に強いたことは、人々が清朝を見限るのに決定的な理由となりえた。

・孫文は中国で何度も革命を行おうとして失敗し、その度に無謀だと周囲から冷笑されていた。しかし義和団の乱以後民衆の中に傍観者的な雰囲気が減り、孫文たちを積極的に応援する風向きが俄かに増加したと述べている。すなわち義和団の乱は辛亥革命に至る重要な伏線となったといえる。

5.2)世界・東アジア

① 日露の対立激化と日英同盟の締結

・義和団の乱鎮圧のために各国それぞれが出兵したが、その中で日本とロシアの対立が顕在化していった。特にロシア帝国軍の満洲占領とモラルを欠いた軍事行動は、各国に多大な懸念を与えるとともに、日本に朝鮮における自国の権益が脅かされるのではという危機感を与えるのに十分であった。

・イギリスも中国における自国の利権を守るために日本に期待を示すようになり、1902年に日英同盟を締結するに至った。これには日本軍を賞賛したモリソンの後押しもあった。

② 領土割譲要求の沈静化

・日清戦争以降、清朝は「瓜分」(中国分割)の最大危機にさらされていたが、義和団の乱によって勢いに歯止めがかけられた。戦闘において圧倒的な強さを示した連合軍であったが、その後の占領地支配には手を焼き、中国の領土支配の困難さに嫌でも気づかざるを得なかった。

・列強のその時の思いは連合軍司令官ヴァルダーゼーの「列強の力を合わせたとしても、中国人の4分の1でも治めるのは困難であろう」ということばに言い尽くされている。ただ例外的に領土支配を目指した国があった。ロシアと日本である。ロシアの満州占領は日露戦争を導き、さらに辛うじてその勝者となった日本は一層の領土的野心を滾らせ、日中戦争へと邁進していくようになる。

・一方、キリスト教会側も義和団以降、反感を買いやすかった傲岸な姿勢を改めるようになった。これまでむしろ積極的に関与していた裁判についても自粛するようになり、次第に教案は減少していった。

③ 大逆事件の伏線

・一見すると無関係のようであるが、幸徳事件(1910年)の遠因を義和団の乱の際に起きた馬蹄銀事件に求める研究がある。

・馬蹄銀事件とは、清国の馬蹄銀という銀塊を、派遣部隊が横領した事件である。すなわち日本軍は自軍が綱紀正しかったことを内外に喧伝したが、実際はそうではなかったことを『万朝報』の記者幸徳秋水らが厳しく追及した。

・それが馬蹄銀事件である。この一連の記事によって、幸徳秋水らは山縣有朋の恨みを買い、それが幸徳自身に処刑という厳しい処置が課される原因となったという。

6)評価

6.1)義和団の乱当時の評価

・義和団の乱当時の世界は、社会進化論が有力なイデオロギーとして機能し、文明/野蛮という2項対立でもって物事が語られることが多かった。さきの2項対立には、西欧/非西欧という本来別カテゴリーの2項対立が無理やり重ねられ、さらにこの2項には暗黙の了解として上下のランク付けがなされていた。

・下位から上位へと移行すること、すなわち非西欧(野蛮)から西欧(文明)へ移行することこそが「進化」・「進歩」として受け止められていた。そのような中で起きた義和団のアンチ・キリスト的、あるいは非西欧的「悪行」は、「文明」に悖る野蛮な行為としてすぐさま世界に広まり、激しい非難が中国に寄せられることになる。

・しかし一方中国の実情を知る人々の中には義和団の乱に対し同情的な声や、義和団の乱の意義を正しく見抜く人もあった。たとえば北京籠城を余儀なくされた外交官は「わたしが中国人だったら、わたしも義和団になっただろう」(オーストリア・ハンガリー帝国人A.E.ロストホーン)とのべているし、R.ハートは義和団の発生を国家的意識が目覚める前触れだといっている。日本でも青柳猛(有美)は「義和団賛論」(『有美臭』文明堂、1904)という文章を書いて、義和団に共感を示している。

6.2)歴史学の中の義和団の乱

・中国史に、そして世界史に大きな影響を与えた点では一致するものの、義和団の乱についての評価は未だ定まっていないと言って良く、それが語られる地域-中国・日本・欧米-によって、無論中国人研究者であっても欧米的論調に近いものもあるが、論調が異なっている。

・大きく異なるのは義和団の性格についての評価である。中国や日本では、欧米及び日本の帝国主義に反対する愛国運動という捉え方をするのに対し、アメリカなどでは闇雲に外国人を攻撃した排外運動という捉え方をしている(エシェリックやコーエン等)。

・帝国主義に関する点で、義和団はキリスト教集団(宣教師や中国人クリスチャン)との対立の中で彼等の持つ様々な特権(行政上あるいは司法上)に直面して、それらが帝国主義に由来することに自覚的となり反対運動を行ったと前者は論じる。

・しかし欧米の研究者たちは、義和団は帝国主義に自覚的でなく単に外国人嫌いからくる排外運動だと主張している。他方義和団が愛国主義的か否かという点でも対立する。義和団が近代的な国家概念を有していたかどうか、「扶清滅洋」や「掃清滅洋」といったスローガンにおける「清」とは具体的に何を指すのかという点で一致を見ない。

・すなわちそのスタンスの違いから愛国主義だったといえるのか、あるいはナショナリズムの覚醒と言えるのかという点で論者の意見が分かれている。

7)義和団の乱余聞

〇粛親王善耆と川島浪速

・北京籠城において、日本軍が防衛を担当した区画にあった粛親王府は粛親王善耆の邸宅である。彼は非常に日本との関係が深く、特に川島浪速とは自分の娘(日本名川島芳子)を後に川島の養女にするなど縁があった。

・その川島はこの義和団の乱の際、説得によって紫禁城を無血開城させた人物である。粛親王と川島浪速は後に協力して満州独立運動に荷担していくが、2人の運命は義和団の乱以降交叉し始めたといえる。

〇 賠償金の返却

・あまりにも過酷な賠償金請求に対し、やがて国際的な批判と反省が起こり、賠償金を受け取った各国は様々な形で中国に還元することとなった。

・たとえばアメリカは、賠償金によって北京に清華大学(1911年 - )を創設した。この大学は北京大学と並んで中国を代表する名門大学として成長し、現在でも理系分野ではトップと言われている。

・日本も1922年に賠償金の一部を中国に対する東方文化事業に使用することを決定し、中国側に通告した。日本の外務省には、対支文化事業部が新設され、日中共同による「東方文化事業総委員会」が発足した。

・また、東亜同文会・同仁会・日華学会・在華居留民団など日本国内で日中関係進展にかかわる団体への補助を行ったり、中国人留日学生への援助を行った。

・また現代まで続く成果として学術研究機関設置がある。これは北京人文科学研究所・上海自然科学研究所・東方文化学院の設立を指す。東方文化学院は、後に東京大学東洋文化研究所と 京都大学人文科学研究所東方部に改編された。

・東山銀閣寺の近くに建つ京都大学人文科学研究所東方部は、キリスト教会のような塔を持った美しい西洋風の建物で、塔の窓にはステンドガラスが使われている。但し塔の内部には許可なくしては立ち入れない。

〇 国宝級文物の破損・流失と日本古美術商

・八カ国連合軍の一年にわたる北京占領は、掠奪と詐取によって中国の文物の国外流出を促した。それは19世紀に世界に流出した文物と比較して、質量ともに巨大なものであった。宮城そのものの掠奪は免れたものの、その周囲にあった天壇や王府に所蔵されていた文物が被害に遭っている。

・盗難され、また欧米系占領軍から見て価値の分からない秘籍などはぞんざいに扱われ破損したものも多かった。たとえば『実録』(王朝の公的記録)や「聖訓」(皇帝勅書)等を収めた皇史宬も襲われたため、多大な被害を出している。他にも『歴聖図像』4軸や『今上起居注』45冊、方賓『皇宋会編』(宋版)、呉応箕『十七朝聖藻集』(明版)など貴重な秘蔵文書が消失した。

・また『古今図書集成』や『大蔵経』も破損・一部散逸などの憂き目に遭っている。東洋史研究者市村瓚次郎は北京に赴き調査した際に「大蔵の経典、図書集成、歴代の聖訓、其他種々の書籍の綸子緞子にて表装せられたるもの、悉く欠本となりて閣中に縦横にとり乱され、狼藉を極めたる様、目もあてられず。覚えずみるものをして愴然たらしむ」と慨嘆している。多くの美術品が中国国外に流出したが、それは皮肉にも中国美術品の価値を世界に広めることになった。

・ジャポニスムによって切り開かれた東洋美術への関心は、19世紀末から20世紀初頭までは日本美術が対象であったが、次第に中国伝統美術にも注がれはじめ、1910年までには中国陶磁が主な対象となった。こうした中国美術の輸出事業に携わったのは、まず、外交官・実業家張静江がパリで設立した通運公司(1902 - )、通運公司から独立しパリで長く営業した盧芹齋(C.T.Loo)のLai Yuang and Company (1908 - )、後に、日本の古美術商たちである。

・1912年に恭親王コレクションの買い付けを行った山中定次郎の山中商会は、北京などで仕入れてロンドン、ニューヨーク、東京で売るビジネスを行った。繭山松太郎の龍泉堂(1908に北京で創業)など他の業者は、北京で買い付けて日本へ輸入するのが主であった。日本経由で欧米へ流出した文物も多い。書画骨董・青銅器・磁器・書籍が主要な品目である。

・日本に留まり現存するものも多い。泉屋博古館所蔵の青銅器「虎食人卣」(こしょくじんゆう)や東洋文庫が多く所蔵する『永楽大典』はその代表例である。

・この他王羲之「遊目帖」(唐代模本)は乾隆帝の秘蔵品であったが、やがて恭親王奕訢に下賜された後、義和団の乱の際に日本に流出した。ただ広島に落ちた原爆によって焼失している。

(3)青島の戦い(大正3年10月)(1914)

(引用:Wikipedia)

1)概要

・青島の戦い(大正3年10月31日 - 11月7日)は、第1次世界大戦中の大正3年に、ドイツ帝国の東アジアの拠点青島を日本・イギリス連合軍が攻略した戦闘である。

膠州湾租借地のドイツ軍(引用:Wikipedia)

1.1)膠州湾のドイツ軍の創設

・1897年、ドイツは青島を含む膠州湾一帯を当時の中国政府から租借、湾口の青島に要塞を建設、ドイツ東洋艦隊を配備した。

1.2)参加兵力

〇日英連合軍

●日本軍

〔陸軍青島要塞攻囲軍〕(司令官:神尾光臣中将(久留米第18師団長)、参謀長:山梨半造少将)

参加部隊:第18師団

歩兵第23旅団:堀内文次郎少将(歩兵第46連隊、歩兵第55連隊)

歩兵第24旅団:山田良水少将(歩兵第48連隊、歩兵第56連隊)

歩兵第29旅団:浄法寺五郎少将(歩兵第34連隊、歩兵第67連隊)

臨時攻城砲司令部:渡辺岩之助少将(野戦重砲兵第3連隊、独立攻城重砲兵第1大隊、

独立攻城重砲兵第2大隊、独立攻城重砲兵第3大隊、独立工兵第4大隊、独立歩兵第1大隊、

独立歩兵第2大隊、臨時鉄道第3大隊)

騎兵第22連隊/野砲兵第24連隊/野戦重砲兵第2連隊/工兵第18大隊/輜重兵第18大隊

臨時鉄道連隊/独立攻城重砲兵第4大隊/独立工兵第1大隊/第10碇泊場司令部

〔海軍第2艦隊〕(司令長官:加藤定吉中将、参謀長:吉田清風大佐)

巡洋艦6、砲艦4、海防艦9、駆逐艦・水雷艇31、特務艦18

●イギリス軍

〔陸軍〕(指揮官:バーナジストンNathaniel Walter Barnardiston少将)

参加部隊:歩兵1個大隊基幹、印度兵2個中隊

〔海軍〕スウィフトシュア級戦艦「トライアンフ」1隻、E級駆逐艦「アスク」1隻

2)戦闘の経過

・1914年の第1次世界大戦で、日本はドイツに宣戦布告し青島の攻略に乗り出した。マクシミリアン・フォン・シュペー中将指揮するドイツ東洋艦隊は開戦後すぐに港内封鎖を恐れ、ドイツ本国へ向かったがフォークランド沖海戦で壊滅した。青島には駆逐艦「太沽(タークー)」、水雷艇「S90」、砲艦「イルティス」、「ヤグアール」、「ティーガー」・「ルクス」が残った。S90 は10月18日0時、雷撃により日本海軍の防護巡洋艦「高千穂」を撃沈している。

・第1次世界大戦に参戦した各国軍隊がそうであったように、日本軍は初めて飛行機を戦闘に投入した。陸軍は有川工兵中佐の元にモ式二型4機、ニューポールNG二型単葉1機、気球1、人員348名を集めて臨時航空隊を編成した。海軍は日本海軍で初めての水上機母艦である若宮を運用して、モーリス・ファルマン式(以下モ式)複葉水上機を投入した。「若宮」の搭載モ式は大型1機と小型1機を常備し、小型2機は分解格納された。海軍航空隊(指揮官山崎太郎中佐)は9月5日に初出撃を行った。

・一方のドイツ軍はルンプラー・タウベを偵察任務に投入した。パイロットはフランツ・オステル飛行家とギュンター・プリュショー中尉である。青島のタウベは1機のみであったが、スケッチによる日本軍陣地観察でドイツ軍30㎝要塞砲に射撃目標を提示し、日本軍を悩ませた。日本軍はタウベが飛来するたびに隠れなければならなかった。日本軍はドイツ軍偵察機の排除に乗り出したが、9月30日に「若宮」が触雷して日本に帰投し、海軍航空隊は砂浜からの出撃を余儀なくされるなど、完全に水を挿された。

・10月13日、タウベを発見した日本軍は陸軍からニューポールNGとモ式、海軍からはモ式2機が発進し、空中戦を挑んだ。タウベの機動性は日本軍のモ式を圧倒的に上回っていたが、包囲されかけたため、二時間の空中戦の末に撤退した。これが日本軍初の空中戦となる。10月22日にもニューポールNGとモ式がタウベを追跡したが、翻弄されて終わった。日本軍は急遽、民間からニューポール機とルンプラー・タウベを1機ずつ徴用して青島に送ったが、運用が始まる前に停戦を迎えた。

・1914年10月31日、「神尾の慎重作戦」と揶揄される程に周到な準備の上で神尾光臣中将(後に大将)指揮する第18師団(約29,000名)と第二艦隊は攻撃を開始した。ドイツ軍兵力は約4,300名であった。

・ドイツの青島要塞攻略にあたり、日本陸軍は白兵戦ではなく砲撃戦による敵の圧倒を作戦の要とした。最新鋭の移動できる四五式二四センチ榴弾砲をはじめ、三八式一五センチ榴弾砲、三八式一〇センチ加農砲など、砲撃によりドイツ軍要塞を無力化した。ドイツ軍将校は戦後「余の砲台は(陸軍の砲撃により)殆ど破壊されて了った!」と感嘆したほどだった。

・11月6日、青島要塞総督ワルデック少将は、タウベに秘密文書の輸送を託し、タウベと2人の飛行士を出発させた。タウベは脱出に成功し、青島要塞には二度と戻らなかった。

・11月7日午前6時30分、ドイツ軍は白旗を掲げ、午前9時20分にドイツ側軍使のルードヴィヒ・ザークセル大佐とカイゼル少佐が日本側軍使の香椎浩平少佐に降伏状を届ける。11月7日午後7時50分に両軍は青島開城規約書に調印し、青島要塞は陥落した。

3)停戦後

破壊されたドイツ軍の要塞砲(引用:Wikipedia)

・11月8日にヴァルデック総督は、日本軍の便宜を受けて、膠州湾青島守備軍の降伏を本国に報告する。これに対して、ドイツ皇帝よりヴァルデック総督に1級鉄十字勲章を授与したほか、守備軍の善戦を嘉する勅を発した。

・多くのドイツ軍捕虜は日本各地に設けられた14箇所の捕虜収容所に1919年ヴェルサイユ条約締結まで長期に渉り収容された。トラブルも生じたが、比較的自由な取り扱いを受けた徳島県の板東俘虜収容所では地元住民との交流があり、ドイツパン、ドイツ菓子、楽器演奏、鉄棒体操等が広められた。映画『バルトの楽園』はこれを映画化したものである。

・大戦終結後の1920年(大正9年)11月1日に青島要塞攻略の功によって、神尾光臣大将に功一級金鵄勲章が授与される。

4)両軍の損害

〇日英連合軍

〔日本〕陸軍:戦死216、負傷67

海軍:沈没 - 防護巡洋艦「高千穂」 大破 - 水上機母艦「若宮」 戦死54、負傷46

〔イギリス軍〕戦死160、負傷23

〇ドイツ連合軍:青島要塞の陥落 戦死183、負傷150、捕虜4,715

(4)膠州湾租借地

(引用:Wikipedia)

1)概要

・膠州湾はドイツ帝国が中国北部の山東半島南海岸に所有していた租借地。膠州(現在の膠州市)の南にハート型に食い込んだ膠州湾の水面全域と、湾の入り口の両側の半島が領域であった。面積は552平方km。位置は北緯36度7分24.44秒、東経120度14分44.3秒。1898年から1914年まで存在した。

・膠州湾租借地は当時、「膠州」の発音に基づき、ドイツ語では「Kiautschou」、英語では「Kiaochow」「Kiauchau」「Kiao-Chau」とローマ字化されていた。膠州湾租借地の行政中心地として、ドイツは湾入り口東側の半島に青島を建設した。

2)背景

・19世紀の帝国主義拡大の時代、統一を達成したドイツ帝国でも他国同様に植民地獲得への意識が高まり、これが中国におけるドイツ植民地建設へと大きく影響した。さらにドイツ植民地帝国の特質として、植民地は母国経済を支えるのが理想的だという理念があった。このため、多くの人口を抱える中国は、ドイツ製品の輸出市場として大いに注目され植民地化の標的になった。

・マックス・ヴェーバーのような思想家も政府に攻撃的な植民地政策を採るよう求めている。当時、世界の非欧州市場の中で中国市場は最重要と考えられ、その開放や閉鎖は列強にとって、またドイツにとって死活問題となった。

・しかし、世界的な軍事的影響力なくして世界政策はありえないと考えられた。世界的な軍事影響力には、ドイツ海軍艦隊が砲艦外交の担い手として平時のドイツの利益を守り、戦時にはドイツの貿易路を防衛して敵国の貿易路を妨害できることが含まれる。

・このため、世界各地にドイツの海軍基地網を築くことが重要であり、中国においても、巡洋艦艦隊・ドイツ東洋艦隊の母港となりドイツ本国にある大洋艦隊の寄港先ともなる港が必要だった。

・中国での港湾確保は、別の目的も伴っていた。艦隊増強によるドイツ国内外での強い緊張を考えれば、中国におけるドイツ植民地はドイツ海軍の宣伝場所にもなるべきだった。

・膠州湾租借地ははじめから、模範的植民地を目指して建設された。すべての設備や行政機関、その能率のよさなどは、中国人、ドイツ国民、そして世界に対して、群を抜いて効果的なドイツ植民地政策を見せ付けるものになるべきであるとされた。

3)ドイツによる占領と租借

・1860年、プロイセン王国の遠征艦隊がアジアを訪問し、この際膠州湾周辺地域も調査された。翌1861年、プロイセンと清の貿易協定が調印された。フェルディナント・フォン・リヒトホーフェンは1868年から1871年の中国探検の後、膠州湾を理想の艦隊基地として推薦している。

・日清戦争後の1896年、当時ドイツ東洋艦隊の司令官だったアルフレート・フォン・ティルピッツ提督はこの地域を個人的に調査した。ドイツは三国干渉でともに清に対して恩を売ったロシア帝国やフランスに比べて中国での足場を築くのが遅れ、まだ他の列強の手のついていない地域を物色し、最終的に山東半島に目をつけた。

・1897年11月1日、山東省西部の巨野県(現在の菏沢市)でドイツ人宣教師二人が殺される事件が起こった。この「鉅野事件」は、ドイツのヴィルヘルム2世皇帝に、「ドイツ人宣教師の保護」という侵略の口実を与えた。清国政府中央がこの事件の詳細を知るより前に、上海にいたドイツ東洋艦隊司令官フォン・ディーデリヒスは11月7日に膠州湾占領作戦開始の命令を受けた。

・11月14日、ドイツ海兵隊は長期航海途中の上陸と陸上訓練とを口実に膠州湾に上陸、戦闘なしで膠澳の総兵衙門にいた清国兵たち1,000人以上に退去を命じ、湾岸全域を占領した。清国側はこの部隊を撤退させようと無駄な努力を続けた。11月20日、清独交渉が始まったが、翌1898年1月15日、宣教師事件の和解という結果で終わった。

・ドイツ帝国は独清条約を結び、膠州湾を99年間清国政府から租借することになった。この租借地に、この周辺最大の膠州の町は含まれていなかったが、湾の水面全部と湾を囲む東西の半島、湾内外の島々は租借地となった。その周囲の幅50kmの地域は中立地帯となり、ドイツ軍の通行の自由が全面的に認められ、ドイツ政府の承認なしで中国側が命令や処分を下すことは出来なくなった。

・6週間後の4月6日、この地域は公的にドイツ保護下に置かれ、1899年7月1日には条約港として開港した。この時点で租借地内の人口は8万3千人であった。清独の租借契約の結果、中国側は租借地内および、その周囲の幅50kmの中立地帯のすべての主権を放棄することになった。「膠州湾総督府」はドイツ帝国の主権下にありながらなお清国の領土であったが、租借期間内はドイツの保護国としての状態が続くことになった。

・さらに、清国政府はドイツ帝国に2本の鉄道敷設権と周辺の鉱山・炭鉱の採掘権を譲歩した。ドイツ保護下の膠州湾租借地以外の山東省各地もこうしてドイツの影響下に入った。

・租借条約はドイツの勢力拡大に一定の歯止めをしたにもかかわらず、ロシア(大連)、イギリス(威海衛および香港外側の新界)、フランス(広州湾)への、同様の99年間租借に次々とつながってしまった(「9」は「久」につながり、99は久々となり永久の意味になる。イギリスが新界を租借した例は典型である)。

4)租借地の政治

・この保護領には、ドイツ艦隊の母港であり、艦船への燃料補給とそのための石炭採掘という役割を持ち、さらにドイツ海軍の名声を高めるための場所という重要性があったので、膠州湾租借地はドイツ外務省植民地局(1907年以降の植民地省)ではなく海軍省の管轄となった。

・租借地のトップは総督(5人の歴代総督はすべて海軍将校)で、海軍大臣ティルピッツから直接任命された。総督は租借地内の軍事指揮権と行政権を握っていた。軍事は副総督(海軍軍令部長)が運営し、行政は「民政部長」が運営した。

・その他、膠州湾租借地で重要な機能を果たした官僚は、港湾・都市建設部長、1900年以降は裁判所・高等裁判所の判事、および「中国問題部長」であった。総督府参事会が、および1902年以降は「中国人委員会」も、総督の諮問機関になった。財政部、建築部、医務部は総督の直轄であり、これらは健康で快適で、経済や貿易が順調に回る、模範的な植民地作りという任務にあたって重大な役割を果たした。

・独自通貨・青島ドルをもととする厳格な金融制度、輸出入の関税の自由化、中国人からの土地の買収と測量によって土地を安全に取引できるようにする制度、埠頭やドックの整備、ヨーロッパ風で建築規則の厳格な街並み、移住させた中国人用の区画作り、街路樹の整備や禿山だった周囲の山々への植林、上水道と下水道、病院や小学校、ドイツと清の共同出資による徳華大学などがこの地に実現した。

・小さな港町だった膠澳は、緑が多く商業・法制度の整った一大商港・青島へと発展を遂げた。青島は埠頭やドックの使用料、農産物や石炭の輸出で多くの歳入を得た。

・膠州湾租借地はそれ以上に艦隊を宣伝する場であったため、海軍省は経済や、後には文化の発展に力を入れた。

・最初の総督(クルト・ローゼンダール、1898年- 1899年)は海軍基地建設のみに集中し経済や都市整備などを無視したが、交代させられた後の2代目総督オットー・フェルディナンド・パウル・イェシュケ(1899年- 1901年)の代には植民地都市建設が加速した。第3代総督マックス・ロールマン(1901年 - 1901年)、第4代総督オスカー・トゥルッペル(1901年 - 1911年)、第5代で最後の総督アルフレート・マイヤー=ヴァルデック(1911年- 1914年)と、全て海軍将校が続いた。

5)租借地の最後

・第1次世界大戦開戦直後、日本はドイツに対し、膠州湾租借地を中国に返還するよう最後通牒を発した。その最終期限の1914年8月23日、日本は対独宣戦布告した(日独戦争)。

・ドイツ東洋艦隊は湾の閉塞を恐れドイツ本国へ回航しようとしたが(開戦時には主力は既に青島から脱出していた)、南米のフォークランド沖海戦で敗北した。

・9月、山東半島に上陸した日本軍は膠州湾を目指し陸路ドイツ軍との戦闘を続け、湾の内外でも艦船同士の戦いがあった。10月31日からの青島の戦いの結果、1914年11月7日には膠州湾は日本軍が占領した。

・なお、日独戦争開戦直前に青島を脱出した軽巡洋艦エムデン(※)のインド洋での活躍は有名。

※ エムデン(SMS Emden)(初代)

ドイツ帝国海軍のドレスデン級小型巡洋艦の1隻。艦名はエムス川沿いにあるドイツの都市、エムデンに由来する。1909年に就役し、翌年中国の青島を本拠地とする東洋艦隊に配属された。

エムデンは優美な船型から「東洋の白鳥」とも呼ばれた。第一次世界大戦では主にインド洋方面で通商破壊戦を行い大きな戦果を挙げた。ミューラー艦長の行動は戦時国際法に則った紳士的な振る舞いであり、船舶乗員は丁重に扱われた。エムデンは1914年11月9日にオーストラリア海軍の軽巡洋艦「シドニー」との戦闘で破壊された。

6)日本軍の占領

・第1次大戦参戦にあたり日本がドイツ政府宛に発した「独国政府ニ与ヘタル帝国政府ノ勧告」(8月15日)では、膠州湾租借地(青島)の全部を支那国(中華民国)に還付する目的をもって無償無条件に日本帝国官憲に公布することを要求しており、膠州湾租借地の解消と支那国への返還は当初からの予定であった。

・しかしその商業権益は日本政府及び日本人が引き継ぐべきと考えており、一方で中華民国側は日本軍による戦時占領を即時解除して中華民国側に引き渡すよう要求したことから青島占領後ただちにこの認識の違いが問題となった。

・日本はドイツと開戦しているのであって、戦時国際法によりドイツ海外領土である膠州湾租借地の軍事占領を継続する必要があり、返還を含めた最終協定はドイツとの講和条約を待つ必要があった。日本政府は袁世凱大統領と直接交渉をおこなうことで事態の打開に動いた(対華21ヶ条要求交渉)。

・この結果作成された2条約13公文により山東省の権益は正式に日本が引き継ぎ、また青島はドイツ講和まで日本軍が統治することとなった。青島守備軍司令部が1917年10月まで軍政を敷き、その後は民政長官が行政を行っている。この時期、ドイツ風の街路や周囲の地名は全て日本語名に替えられた。神尾光臣、由比光衛らが青島守備軍司令官を歴任している。それなりに成功を収めたドイツ支配に対し、日本軍軍政は現地人から冷たい目で見られたとする文献もある。

・1919年パリ講和会議では膠州湾租借地はドイツから中華民国に直接返還されるべきとする中華民国側の主張は退けられ、日本に譲渡されることになり、中国の民衆や学生は強く反発した(特に五四運動)。

・すでに高まっていた中華民国のボイコット運動などの影響や国際的な報道キャンペーンの圧力の中、日本は当初の予定通り膠州湾租借地を放棄することを決定し、1922年12月10日に日本は中国政府に膠州湾を返還した(山東還附)。膠州湾地区は中央政府直轄の特別地区・膠澳商埠となった。この際、外国人の地方行政への参政権や膠済鉄道の経営権の一部の日本への譲渡が取り決められたが、すでに山東周辺の対日感情は極度に悪化しており、これらの合意は実施されず権益は無視され保護されることは無かった。

・この時期の山東省には2万人の日本人居留民が住み、この後も日本軍は1927年から1928年にかけ山東出兵を行い、1937年から1945年にかけても青島を占領統治している。

(5)対華21カ条要求(大正4年1月)(1915)

(引用:Wikipedia)

1)概要

・対華21ヶ条要求は、第1次世界大戦中、日本が中華民国政府とおこなった外交交渉において提示した21か条の要求と希望のこと。21か条要求などとも呼ばれる。

・この交渉では直接の懸案である山東ドイツ権益の善後処理だけでなく、従来からの懸案であった満蒙における日本の権益問題や在華日本人の条約上の法益保護問題についても取り扱われた。

2)経緯

・第1次世界大戦が欧州で始まり、日本は第3回日英同盟協約により1914年8月23日にドイツ帝国へ宣戦を布告し連合国の一員として参戦した。参戦に際し日本政府はドイツ政府宛に「独国政府ニ与ヘタル帝国政府ノ勧告」を8月15日に発し、その中で膠州湾租借地(青島)の全部を支那国(中華民国)に還付する目的をもって無償無条件に日本帝国官憲に公布することを要求した。

・しかし、その真意は決して文面どおりのものではなかった。日本政府は租借地の解消とともに外国人(日本人)居留地を設営したのち従来のドイツ商権および鉄道運行権を日本人居留民が継承することを想定しており、青島攻略戦の後、この認識の違いがただちに外交問題となった。

・第1次世界大戦において中華民国は当初は中立であり、日本の対独宣戦布告に対し、山東半島において交戦区域を設定した。この交戦区域は中華民国が日独英に一方的に通告したものであったが、ドイツは膠済鉄道を物資補給に利用し、日本はこれを占領するなど交戦区域外での軍事行動が行われ、また中華民国も交戦区域からの逸脱を有効に排除しえなかった。

・日本軍は1914年10月末に実施した青島の戦いのさい「交戦区域」外に進出、膠済鉄道がドイツ軍の物資輸送に利用されているとしてこれを占領し、10月7日には終着駅である済南府停車場まで進出している。

・済南は山東省の首都であり、維県(維坊)はドイツ膠済鉄道(山東鉄道)上の重要都市である。青島攻略後も膠済鉄道の附属地域の占領は継続された。

・一方で中華民国政府は交戦区域からの逸脱に抗議し、1915年1月に交戦区域の撤廃を日独英に通告し、ドイツ租借地および膠済線附属地外の日本軍の撤収を要求した。

・また日本の膠済鉄道(山東鉄道)や青島税関の管理権を拒否した。中華民国はドイツ権益が中華民国政府の管理下におかれるべきと要求したのだが、日本政府は戦時国際法上の軍事占領として日本軍が管理するべきものとした。

・日本政府としてはドイツと開戦したのであり、休戦後の講和条件によって山東半島の対ドイツ租借権をドイツから継承したのち中華民国に返還する意向であり、一方で中華民国の主張は対独租借条約の文言に「他国に譲渡せず」の文言があり中華民国に直接返還されなければならないとした。

・欧州では第1次世界大戦が継続中であり、日本政府としてはドイツとの休戦・講和が成立するまで山東膠州湾のドイツ権益を占領する必要があり、膠済鉄道や青島税関は日本が戦時接収していた。

・軍事占領は権益の帰属を確定させるものではなく、日本政府が一方的に中華民国に返還した場合、戦争の推移や講和条件の如何によっては日本政府がドイツあるいは中華民国に対して山東の一方的返還について多額の賠償義務を負う可能性がある。

・日本政府は袁世凱大統領と直接交渉することで事態の打開に動いた。1914年12月3日、加藤高明外相は、駐華公使日置益に対華要求を訓令し、翌1915年(大正4年)1月18日、大隈重信内閣(加藤高明外務大臣)は袁世凱に5号21か条の要求(※)を行った。主に次のような内容であった。

※対華21カ条要求

◇第1号山東省について

1)ドイツが山東省に持っていた権益を日本が継承すること

2)山東省内やその沿岸島嶼を他国に譲与・貸与しないこと

3)芝罘または竜口と膠州湾から済南に至る鉄道(膠済鉄道)を連絡する鉄道の敷設権を日本に許すこと

4)山東省の主要都市を外国人の居住・貿易のために自ら進んで開放すること

◇第2号 南満州及び東部内蒙古について

5)旅順・大連(関東州)の租借期限、満鉄・安奉鉄道の権益期限を99年に延長すること

(旅順・大連は1997年まで、満鉄・安奉鉄道は2004年まで)

6)日本人に対し、各種商工業上の建物の建設、耕作に必要な土地の貸借・所有権を与えること

7)日本人が南満州・東部内蒙古において自由に居住・往来したり、各種商工業などの業務に従事

することを許すこと

8)日本人に対し、指定する鉱山の採掘権を与えること

9)他国人に鉄道敷設権を与えるとき、鉄道敷設のために他国から資金援助を受けるとき、また諸税

を担保として借款を受けるときは日本政府の同意を得ること

10)政治・財政・軍事に関する顧問教官を必要とする場合は日本政府に協議すること

11)吉長鉄道の管理・経営を99年間日本に委任すること

◇第3号漢冶萍公司(中華民国最大の製鉄会社)について

12)漢冶萍公司を日中合弁化すること。また、中国政府は日本政府の同意なく同公司の権利・

財産などを処分しないようにすること。

13)漢冶萍公司に属する諸鉱山付近の鉱山について、同公司の承諾なくして他者に採掘を許可

しないこと。また、同公司に直接的・間接的に影響が及ぶおそれのある措置を執る場合は、

まず同公司の同意を得ること

◇第4号 中国の領土保全について

14)沿岸の港湾・島嶼を外国に譲与・貸与しないこと

◇第5号 中国政府の顧問として日本人を雇用すること、その他

15)中国政府に政治経済軍事顧問として有力な日本人を雇用すること

16)中国内地の日本の病院・寺院・学校に対して、その土地所有権を認めること

17)これまでは日中間で警察事故が発生することが多く、不快な論争を醸したことも少なく

なかったため、必要性のある地方の警察を日中合同とするか、またはその地方の中国警察に多数

の日本人を雇用することとし、中国警察機関の刷新確立を図ること

18)一定の数量(中国政府所有の半数)以上の兵器の供給を日本より行い、あるいは中国国内に

日中合弁の兵器廠を設立し、日本より技師・材料の供給を仰ぐこと

19)武昌と九江を連絡する鉄道、および南昌・杭州間、南昌・潮州間の鉄道敷設権を日本に与えること

20)福建省における鉄道・鉱山・港湾の設備(造船所を含む)に関して、外国資本を必要とする

場合はまず日本に協議すること

21)中国において日本人の布教権を認めること

・日本が中国に特殊利益を有することは、イギリス、フランス、ロシアは、明文あるいは黙示を以って承認していたが、アメリカとドイツは承認していなかった。

・3月8日、イギリスのグレイ外相は加藤外相に対し、「自分が非常に懸念しているのは、日中問題から生起すべき政治上の事態進展にある。ドイツが中国において盛んに陰謀をたくましくしつつあるはもちろん事実であって、中国をそそのかして日本の要求に反抗させるために百方手段を講じつつあるのみならず、これによって日中両国間に衝突を見るようなことがあれば、ドイツの最も本懐とするところであろう。自分は今回の問題について何か質問を受ける場合、できる限り日本の要求を支持して同盟の友好関係を全うしたい精神である」と述べた。

・日本の要求書を受けとった袁世凱は、即答を避け、ポール・ラインシュ米公使やヒンツェ独公使らと緊密な連絡をとり、相計って国内世論を沸騰させ、外国に対しては、日本の要求を誇大に吹聴して列国の対日反感を挑発した。

・在中ドイツ系機関紙である北京ガゼットや独華日報は山東問題に関する袁世凱との直接交渉を攻撃しはじめ、20余紙はドイツの新任公使ヒンツェに買収されたなどと言われた。排日派や宣教師らは日本軍の暴行を喧伝し日本軍の撤兵を要求したとされる。

・駐日英大使グリーンは加藤外相に、中国側の態度はまことに了解しがたい、駐華英公使は日中両国が不幸な衝突を見るに至らないよう、北京政府に注意しており、袁大総統に直接申しいれてもいる、と語っている。

・会談の初期、中国側は会議遷延策をとっていたが、2月6日には、第1号、第2号に関し十分に考慮し、第2号は吉長線に関することを除きできる限り譲歩すると返答した。ただ、第5号については応じられないという姿勢であった。

・また中国側は、第2号の第2条と第3条は南満州についてだけ認め、東蒙古を除外しようとしたが、日本側は、東部内蒙古は、地理上南満州と分離できない一地域を形成し、歴史上、行政上、経済上ならびに交通上、互いに密接な関係を有しており、また1912年の露蒙協定付属通商議定書において、第1条は「ロシア人は蒙古内において随所に居住し、自由に移転し、商工業その他の業務に従事できる」、第6条は「ロシア人は蒙古の随所で商工業上の経営所を創設し、諸家屋、店舗および倉庫を建設するため、指定地を賃借することができる」となっており、日本に対してこれと同じことを東蒙古で認めないのは到底承認できない、と主張した。

・3月3日、日置公使は第6回会議で、「元来、革命の乱が勃発した当時、シナの大半は粉々としてあたかも鼎の沸くような情勢であったにもかかわらず、南満州と東部蒙古が乱離の禍から免れえたのは、まったく日本が何らの野心をも抱かないで、終始公明正大な態度を持し、努めてこの両地方の秩序維持に留意したことと、日本がこの方面において特殊の地位を保有していた結果にほかならない。もし万一、日本がこの機会に乗じてある種の行動をとった場合には、南満州も東蒙もあるいは今日の外蒙古と同様の運命に遭遇したかもわからない。ついては日本国のこの公明正大な心事とその優越する特殊地位に顧みて、中国政府は速やかに満蒙におけるわが優越なる地位を確認し、第2号から東蒙を除外する考えを翻してほしい」

と述べた。

・全権の陸徴祥外交総長は「革命の乱当時における事情、ならびに日本国の態度は、まことに貴説の通りである。これらの事情からして中国は、今回南満洲に関し条約締結の商議に応ずる次第である」と答えた。

・5号条項は秘密・希望条項とされていたがただちにリークされ、報道は中国側が21ヶ条要求を突きつけられたと喧伝し、国際的、主にアメリカからの批判を浴びた。日本は5号条項を後に撤回した。

・中国国内でも反対運動が起こったが、中国側に日本軍を実力で排除する力は無く、日本側は5月7日に最終通告を行い、同9日に袁政権は要求を受け入れた。

・袁世凱は自己の地位を強固にするために、日本の横暴を内外に宣伝して中国国民の団結を訴えた。中国国民はこれを非難し、要求を受諾した日(5月9日)を「国恥記念日」と呼んだ。

・アメリカは、満洲における租借地と鉄道の租借期限延長に対しては、特別の反対はなかったが、山東省を満洲と同様な日本の勢力範囲とすることに対しては絶対反対であった。

・イギリスも、満洲における租借地と鉄道の租借期限の延長には賛成協力したが、長城以南においては最大の競争相手と考える日本を強く警戒し、第5号案を同盟国にも秘密にしたことで不信感を強くし、武昌・九江間の鉄道、南昌・潮州間の鉄道に関する要求に対しては、イギリスの利益を侵害するものとして、3月10日に日本政府に考慮を求めた。

・アメリカは3月15日に、日本の提案第1号と第2号とはこれを問題にする考えはないという書簡を送ってきたが、5月6日、ブライアン国務長官は、英仏露三国に呼びかけて日中両国に協同干渉をするよう提議して、三国当局から拒絶されると、5月13日、中国の領土保全、門戸開放の原則、および中国におけるアメリカやアメリカ人の権利と抵触する条約・協定・了解はすべて、アメリカとして承認しない、と通告した。

・5月7日、イギリスのグレイ外相は駐英井上勝之助大使に対し、「北京政府が強硬に反対してきたのは主として第5号の各項であるが、日本がこれを本交渉から引き離したことは日本側の大きな譲歩といえる。北京政府は速やかにこれを受諾して、時局の妥協を計ることが得策である旨を、駐華公使に自分の勧告として述べておいた」と述べ、また5月10日、「5月7日朝ジョルダン公使に電報して、日本の最後の提案は非常に寛大であるから直ちにこれを承諾し、妥協を図るほうが利益である旨、非公式に強い勧告を与えるよう訓令した」と述べた。

・一方、ロシアのマレヴィッチ大使は5月6日、「充分了解した。真に今度のご措置は賢明なる方法と考える。必ずや北京政府は承諾するだろう。袁世凱は最後通牒を待っているものと思われる」と加藤高明外相に述べた。さらに、日本の対華21カ条要求に対し特に異議のなかったフランスに、石井菊次郎大使が最後通牒の説明を行った際、デルカッセ仏外相は「今更内容をうかがうまでもなく、貴国の成功を祝す」と述べた。

・一方、孫文は3月中旬、外務省の小池張造に書簡を送り、日中盟約案として提案した。その内容は第五号の4、5、6条の趣旨に符合するものであった。まだ日本に期待していた孫文にとって、苦渋の選択だった。

・また、進歩派知識人の代表格であった吉野作造は「事ここに至れば最後通牒を発するの他にとるべき手段はない」と断じた。

3)特徴

・この要求の草案は非常に短時間で作られたものであり、要求は希望条項を除いて、現在から、過去に起こった事項に関する事へと順に遡って記述されるという特徴的な構成となっている。交渉の結果、第5号希望条項は棚上げされ最終的には十六ヶ条が5月25日、2条約および13交換公文(※)として結ばれた。

※2条約および13交換公文

・山東省に関する条約

・山東省不割譲に関する交換公文

・山東省に於ける都市開放に関する交換公文

・南満洲及東部内蒙古に関する条約

・旅順大連の租借期限並に南満洲鉄道及安奉鉄道の期限等に関する交換公文

・東部内蒙古に於ける都市開放に関する交換公文

・南満洲に於ける鉱山採掘権に関する交換公文

・南満洲及東部内蒙古に於ける鉄道又は各種税課に対する借款に関する交換公文

・南満洲に於ける外国顧問教官に関する交換公文

・南満洲及東部内蒙古に関する条約第二条に規定する商租の解釈に関する交換公文

・南満洲及東部内蒙古に関する条約第五条に規定する日本国臣民の服従すべき警察法令及課税の決定

に関する交換公文

・南満洲及東部内蒙古に関する条約第二条乃至第五条の実施延期に関する交換公文

・漢冶萍公司に関する交換公文

・膠洲湾租借地に関する交換公文

・福建省に関する交換公文

4)その後の展開

・締結直後の6月22日に中華民国は懲弁国賊条例を公布した。これは日本人に土地を貸したものは公開裁判なしに死刑に処すもので、土地商租権は調印と同時に早くも空文と化し、中国は条約に違反した。

・中国の門戸開放を唱えるアメリカは、日本の対中政策との妥協点を求め、1917年に石井・ランシング協定を結んだ。1919年、大戦後のパリ講和会議でも日本の要求が認められたが、中国国内では学生デモを発端に各地でストライキが起こり、軍閥政権は屈服しヴェルサイユ条約の調印を拒絶した(五四運動)。

・日本の中国政策を批判する国際(特にアメリカの)世論が高まり、ワシントン海軍軍縮条約の場を借りた2国間協議で山東懸案解決に関する条約(※)が締結され、日本は守備兵を撤兵し、膠州湾租借地、膠済鉄道などを返還したが、膠済鉄道は日本の借款鉄道となり、同鉄道沿線の鉱山は日中合弁会社の経営となるなど、山東省において名義のうえで一定の権益を確保した(中国官憲による権益侵害や民衆を動員した抗日運動により実施されなかった)。

※山東懸案解決に関する条約

山東懸案解決に関する条約とは、1922年2月4日に日本と中華民国の間で締結され、同年6月2日に発効した条約。第1次世界大戦の結果、日本がドイツから獲得した山東省(膠州湾・青島)のドイツ租借地及び山東鉄道(青島-済南間及びその支線)の返還が定められた。膠済鉄道は日本の借款鉄道とされ、同鉄道沿線の坊子、淄川、金嶺鎮の鉱山は日中合弁会社の経営に移されるなど、日本の権益は多少確保された。山東還付条約とも。

・1896年、ロシア、フランスとともに三国干渉を行い、遼東半島を返還させたドイツは、1897年、山東省曹州でドイツ人宣教師が殺害されたことを口実として、膠州湾を占領し、翌年、膠州湾周囲50キロの地域を99年間租借する権利を獲得した。また、済南と青島間やその他の鉄道の敷設権、山東省内の鉱山採掘権、山東省内の一切の利権に対する優先権を獲得した。更に1899年には、特別協定によって青島港の税関長をドイツ人とし、税関吏員もなるべくドイツ人を採用し、税関書類もドイツ語にする権利を得て、青島港は要塞化され、山東省は完全にドイツの勢力範囲となった。

・日英同盟を理由として第1次世界大戦に参戦した日本は、1914年11月に、ドイツが支配していた膠州湾と青島、山東鉄道を占領し、戦後に戦勝国として租借権の継承を要求、ヴェルサイユ条約でこれが認められた。中国側は、1915年5月の山東に関する条約により、山東省のドイツの権益に関する日独間の協定をあらかじめ承認したにもかかわらず、これに反発して、アメリカの使嗾によりヴェルサイユ条約の調印を拒絶し、一般の中国人にも反日機運を高めた。これを憂慮した原敬内閣は東方会議において、将来的には中国側に返還することとしたが、山東省を回復したことの代償として、日本側に有利な条件での返還を望んだ。

・ワシントン会議が開催されると、アメリカ・イギリスの仲裁で山東還付問題が協議されることとなった。租借地と同地の公有財産の無条件返還については合意を得たものの、山東鉄道の問題で両者は対立した。日本側は山東鉄道返還の回避を狙い、山東鉄道の日中合弁化あるいは売却代金4000万円を借款化して長期による割賦とし半永久的な支配権を要求した。これに対して中国側は即時一括での代金支払を要求した。そこでアメリカ・イギリスの提案で4000万円を15年満期の外債で日本に支払、満期まで運輸主任・会計主任に日本人を起用すること、ただし条約発効から5年経過した場合には中国側は随時繰り上げ償還を行えることを条件として妥協が成立した。

・その他、日本側は青島税関の管理権を中国側に返還し、日本側が青島での居留地の設置を求めない代わりに、中国側は青島を自由貿易港として外国人の自由な居住と営業を認め、外国人に市政参与権を与えること、山東省の主要都市を外国人に開放すること、山東鉄道保護を理由として駐留する日本軍は山東省から撤退すること、膠済鉄道沿線の若干の鉱山は日中合弁会社が経営すること、などが合意されて条約として締結された。

・12月1日に山東懸案細目協定、12月5日に山東懸案鉄道細目協定が北京において調印され、これに基づいて1922年末までに日本軍の撤退と租借地及び公有財産・青島税関の返還が完了し、翌1923年1月1日に山東鉄道が条約で認められた条件付ながら中国側に返還された。

しかし、山東省における鉄道と鉱山に関する日本の権益は、誠意のない中国政府によって、無視され、国民党の煽動による民衆の排外運動と内乱状態の激化により、侵害された。また、外国人の青島市政参与権は拒否され、山東省の主要都市も外国人に開放されなかった。

・孫文は、「21ヶ条要求は、袁世凱自身によって起草され、要求された策略であり、皇帝であることを認めてもらうために、袁が日本に支払った代償である」、と断言した。

・また、加藤高明外相は、最後通牒は、譲歩する際に中国国民に対して袁の顔を立てるために、袁に懇願されたものである、と公然と認めた。

・さらに、アメリカ公使ポール・ラインシュの国務省への報告書には、「中国側は、譲歩すると約束したよりも要求がはるかに少なかったので、最後通牒の寛大さに驚いた」とある。

・最後通牒の手交を必要としない状況において最後通牒を強行したことは、中国国民の民族主義を軽視した日本外交の失敗であった。

・この外交交渉により、2条約13交換公文にまとめられたもののうち南満洲及東部内蒙古に関する条約など満蒙問題に関する重要な取り決めがなされ、満州善後条約や満州協約、北京議定書・日清追加通商航海条約などを含め日本の中国特殊権益が条約上固定された。日本と中華民国によるこれら条約の継続有効(日本)と破棄無効(中国)をめぐる争いが宣戦布告なき戦争へ導くこととなる。

・のち、第二次北伐を開始した中華民国蒋介石政府は1928年7月19日に日清通商航海条約の一方的破棄を宣言し日本政府はその無効を主張することとなる。また1915年の懲弁国賊条例は1929年に強化され「土地盗売厳禁条例」「商租禁止令」など60の追加法令となり、日本人に対する土地・家屋の商租禁止と従前に貸借している土地・家屋の回収が図られた。間島や満州各地の朝鮮系を中心とした日本人居住者は立ち退きを強要されあるいは迫害された。このことは満州事変の大きな要因となる。

(6)五・四運動(大正8年5月)(1919)

(引用:Wikipedia)

1)概要

・五四運動は1919年のヴェルサイユ条約の結果に不満を抱き発生した中華民国時の北京から全国に広がった抗日・反帝国主義を掲げる大衆運動。5月4日に発生したのでこの名で呼ばれ、五・四運動、5・4運動とも表記される。

デモ行進する北京大学の学生 (引用:Wikipedia) 天安門広場にて

2)背景

2.1)遠景 ― 世界的ナショナリズムの高揚とロシア革命 ―

・近代とは帝国主義という嵐が席巻して世界を一つにした時代であり、アヘン戦争以来、中国も列強からの侵略にさらされた結果、その近代の嵐に巻き込まれ世界の一つに組み込まれるようになった。

・しかし、やがてそうした帝国主義に風穴をあけるような事件が世界各地で起き、中国もそれに大きな影響を受けた。それがロシア革命(1917年)、ウッドロウ・ウィルソンの民族自決主義をうたった十四か条の平和原則(1918年)、三一運動(1919年)である。これらは中国におけるナショナリズムの高揚を促進させたといえる。

2.2)近景 ― 反日気運の醸成と新文化運動 ―

● 政治的背景

・政治的背景は2つある。まず対華21ヶ条要求受諾が挙げられる。第1次世界大戦勃発後の1915年1月18日、大隈重信内閣により袁世凱政権に対華21ヶ条要求が出され、袁政権は日本人顧問を置くとする5号条項(7ヶ条分)を除き、要求を受け入れた。国民はこの要求が突きつけられた日(5月7日)と受諾した日(5月9日)を国恥記念日と呼んだ。一説には袁世凱が後に中国皇帝となるのを日本が黙認することが取引条件とされたという。

・次の政治的背景には中国軍閥と日本との密接な関係が挙げられる。袁世凱は待望の皇帝となったものの、世論の激しい反発を買い、失意のうちに没した。その後、後継争いが発生し、中国は軍閥割拠の時代に突入するが、自軍強化のために盛んに日本から借款を導入した。その代表例が段祺瑞・曹汝霖と寺内正毅・西原亀三の間で取り決められた西原借款である。見返りは中国における様々な利権であった。

・1918年5月には「日華軍事防敵協定」が結ばれ、日本軍の中国国内における行動を無制限とし、また中国軍を日本軍の下位におくこととした。これら軍閥と日本との癒着は、中国民衆の激しい反発を呼び起こし、反日感情を非常に高める結果となった。

●文化的背景

・文化的な背景として、まず新文化運動・白話文運動を挙げることができる。これらの運動は1910年代に起こってきた啓蒙運動で、陳独秀・李大釗・呉虞・胡適・魯迅・周作人などが運動のオピニオンリーダーであった。

・彼等は『新青年』や『毎週評論』といった雑誌を創刊し、それによって新思想を鼓吹した。すなわち全面的な西欧化や儒教批判、科学や民主の重視、文字及び文学改革などがその内容である。

・この運動を経た後だったからこそ、五四運動は反日感情が高まっていながら、義和団の乱のような剥き出しの暴力性・宗教性をその性格としなかったのである。

・狭義には五四運動に含まれない「背景」ではあるが、両者は密接に関連している事から、広義に文化的「側面」としてこれらも五四運動に包含する場合もある。

3)経緯

3.1)パリ講和反対デモ

・大戦が終結し、パリ講和会議において日本側の「日本がドイツから奪った山東省の権益を容認」という主張が列強により国際的に承認されると、その少し前に朝鮮で起きた三・一独立運動の影響もあって、北京の学生数千人が1919年5月4日、天安門広場からヴェルサイユ条約反対や親日派要人の罷免などを要求してデモ行進をした。

・デモ隊はさらに曹汝霖宅を襲撃して放火したり、たまたま居合わせた駐日公使章宗祥に暴行して重傷を負わせるなど、暴徒化した。

3.2)中国政府の反応と運動の広がり

・袁の後継者である北京の軍閥政権は学生を多数逮捕し、事態の収拾に努めたが、北京の学生はゼネラル・ストライキを敢行、亡国の危機と反帝国主義を訴え、各地の学生もこれに呼応して全国的な反日・反帝運動に発展した。

・労働者によるストライキも全国的な広がりを見せ、6月10日には最終的に学生を釈放せざるをえなくなった。また、6月28日に中国政府はヴェルサイユ条約調印を最終的に拒否した。

・またこの運動は、その広がりの過程において日貨排斥運動へと性質を変え、アメリカ等でも華僑等の誘導による不買運動がみられた。

4)影響と評価

4.1)影響

・袁世凱によって地位を追われ、日本に亡命後、広州で護法運動を展開していた孫文が五四運動を期に、自信を取り戻したといわれている。やがて彼は1923年にはソ連の援助を受け、反帝国主義・資本節制・土地改革を主張するようになる。

4.2)評価

・五四運動は、中国(正確には中国共産党)に高く評価されてきた。その研究の蓄積は他国の追随を許さない。しかし、政治イデオロギーに縛られ硬直した部分があるのも事実である。大陸では、五四運動をナショナリズムが真に大衆化した転機として捉え、中国現代史の起点をここに置いている。すなわちストライキやボイコットといった運動手法を積極的に利用した五四運動に高い評価を与えているのである。これは、1921年、中国共産党が五四運動の影響から誕生したことも大きく関係している。

・こうした中国共産党的歴史観を革命史観ともいうが、この史観は、一時期の日本にも多大な影響を与えた。現在ではこうした革命史観をいかに乗り越えるのかというのが、今日、五四運動研究において自覚的に求められているテーマである。以下に紹介する近年における日本の歴史学会における論争は、その乗り越え方をめぐる論争とも言える。

・日本では五四運動について、1980年代以降1990年代初頭の間に盛んに研究されてきた。しかしその評価については大きく二つに分けられる。主な論争点の一つは五四運動の担い手は誰かという点である。

・狭間直樹たち京都大学人文科学研究所を中心とする研究者たちは労働者階層に運動推進の主要な役割を振り、上海三罷闘争には反帝国主義的性格があったと論じたが、これに対し野沢豊や笠原十九司ら中央大学人文科学研究所グループはこの運動は富裕層が主体であって、山東利権回収運動の一部を形成するものだとした。

・さらにその運動の性格は反日・反安徽派というものに過ぎないという主張を展開した。両者は中央大学で直接会って論戦を交わしたが、未だ明確な決着は得られていない。

(7)万県事件(昭和元年8月)(1926)

(引用:Wikipedia)

1)概要

・万県事件は1926年に中華民国四川省万県(現、重慶市万州区)で発生した事件。1926年、英国の商船が現地の軍閥とのトラブルの末拿捕された。英国側は商船奪還のため砲艦2隻を派遣して砲撃を加え、万県の町を破壊した。 これに対して、激しい抗議運動が中国各地で起きた。

(引用:Wikipedia)

・1926年8月2日、楊森所属の中国兵による無賃乗船に悩まされてきた日清汽船は万県その他への停船を行わないとする対処方針を実行した。同日正午、涪州通過中の雲陽丸に対して江岸の中国兵から数千発の銃撃がなされ乗組員3名が負傷した。日本側から楊森に対し抗議がなされ、万県へ外交官が派遣された。

・8月29日、楊森配下の中国兵数十名がイギリス船に強制的に乗り込み、さらに2隻の民間船舶に乗船していた中国兵を乗せるよう要求したがイギリス船はそのまま遡江した。楊森は民間2隻の船舶が浪沈したため、中国兵数十名が溺死し、軍用金数万元が流失したと称して、万県入港中の2隻のイギリス船に兵士200名を派遣し、イギリス船を抑留した。

・楊森は兵士5,000と大砲4門を配置し戦闘準備を整えると、イギリス船に対して9月1日までの退船しなければ攻撃を行うと要求した。楊森はイギリス領事に損害賠償として銀40万円、イギリス船船長とイギリス軍艦艦長への懲罰等の承認を要求した。

・9月5日17時、イギリス軍艦と中国兵との間に戦闘が勃発し、イギリス軍艦は万県市街を砲撃した。戦闘の結果、中国側に数百名の死傷者、イギリス側に十数名の死傷者が出たとされている。現地の新聞が日英軍が砲撃を行ったなどとした報道を行ったため、日本政府は報道が事実ではないことを楊森を通じて各報道機関に通電させた。

(8)南京事件(昭和2年3月)(1927)

(引用:Wikipedia)

1)概要

・南京事件は、1927年(昭和2年)3月、蒋介石の国民革命軍の第2軍と第6軍を主力とする江右軍(総指揮・程潜)が南京を占領した際に起きた日本を含む外国領事館と居留民に対する襲撃事件。

2)事件の経過

・1927年(昭和2年)3月24日早朝、国民軍総司令蒋介石の北伐軍が南京に入城した。その軍長は程潜であった。当初は平和裏に入城していたが、まもなく、反帝国主義を叫ぶ軍人や民衆の一部が外国の領事館や居留地などを襲撃して暴行・掠奪・破壊などを行い、日本1人(後述の宿泊船警備の海軍兵)、イギリス3人、アメリカ合衆国1人、イタリア1人、フランス1人、デンマーク1人の死者、2人の行方不明者が出た。

・このうち日本領事館では、警備の海軍陸戦隊員は反撃を禁じられていたため、館内の日本人は一方的に暴行や掠奪を受けた。駆逐艦「檜」などから派遣されていた領事館警備の陸戦隊の兵力は10人しかなく、抵抗すれば尼港事件のような民間人殺害を誘発する危険があると考えられたため、無抵抗が徹底された。

・正門で歩哨に就いていた西原2等兵曹が侵入者を制止しようとした際、群衆は「やっつけろ、やっつけろ」と連呼しながら銃剣で突きまくり顔面や頭部をめった打ちにして負傷させた。根本博陸軍武官と木村領事館警察署長は金庫が開かない腹いせに銃剣で刺されて負傷、領事夫人も陵辱された。領事館への襲撃のほか、係留中の宿泊船(ハルク)の警備についていた後藤3等機関兵曹は狙撃により射殺された。

・この事件はあえて外国の干渉をさそって蒋介石を倒す中国共産党の計画的策謀といわれている。事件のかげにはソ連の顧問ミハイル・ボロディンがいて、第6軍政治部主任林祖涵と、第2軍政治部主任李富春は共産分子であり、軍長の程潜は彼らにあやつられていた。

・事件前夜の3月23日にボロディンが武漢で招集した中央政治委員会で、林祖涵は程潜を江蘇政務委員会の主席にするよう提案していたという。その後の中国の進路や日本の対中政策を大きく変えることになった。

3)アメリカ・イギリス軍の反撃

・下関に停泊中のアメリカ軍とイギリス軍の艦艇は25日午後3時40分頃より城内に艦砲射撃を開始、陸戦隊を上陸させて居留民の保護を図った。砲弾は1時間余りで約200発が撃ち込まれ、日本領事館近傍にも着弾した。多数の中国の軍民が砲撃で死傷したとされている。

・日本は、虐殺を誘致するおそれありとして砲撃には参加しなかったが、25日朝に警備強化のため新たに陸戦隊90人を上陸させた。領事館の避難民らは、イギリス軍による反撃に巻き込まれるのを避けるため、増援の陸戦隊に守られて軍艦に収容された。

・蒋介石は、29日に九江より上海に来て、暴行兵を処罰すること、上海の治安を確保すること、排外主義を目的としないことなどの内容を声明で発表した。

・しかし、日英米仏伊五カ国の公使が関係指揮官及び兵士の厳罰、蒋介石の文書による謝罪、外国人の生命財産に対する保障、人的物的被害の賠償を共同して要求したところ、外交部長・陳友仁は責任の一部が不平等条約の存在にあるとし、紛糾した。

4)中ソ断交と上海クーデター

・南京事件の北京への波及を恐れた列強は、南京事件の背後に共産党とソ連の策動があるとして日英米仏など七カ国外交団が厳重かつ然るべき措置をとることを安国軍総司令部に勧告した。その結果、4月6日には張作霖によりソ連大使館を目的とした各国公使館区域の捜索が行われ、ソ連人23人を含む74人が逮捕された。

・押収された極秘文書の中に次のような内容の「訓令」があったと総司令部が発表した。その内容とは、外国の干渉を招くための掠奪・惨殺の実行の指令、短時間に軍隊を派遣できる日本を各国から隔離すること、在留日本人への危害を控えること、排外宣伝は反英運動を建前とすべきであるというものである。「訓令」の内容は実際の南京事件の経緯と符合しており、「訓令」の発出が事実であったとする見解は有力である。

・4月9日、ソ連は中国に対し国交断絶を伝えた。4月12日、南京の国民革命軍総指令・蒋介石は、上海に戒厳令を布告した。いわゆる、四・一二反共クーデター(上海クーデター)である。この際、共産党指導者90名余りと共産主義者とみなされた人々が処刑された。